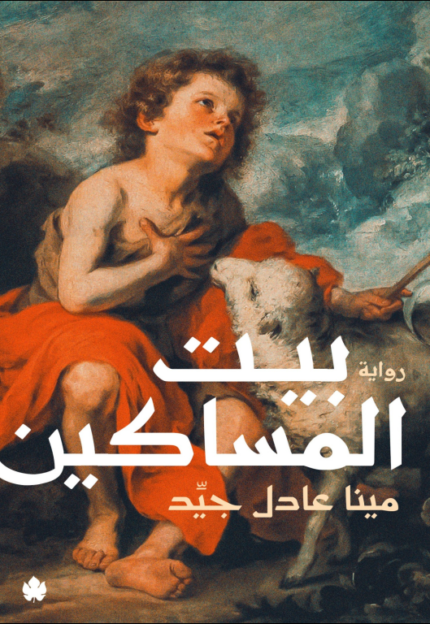

«بيت المساكين» هى الرواية الأولى للكاتب الشاب مينا عادل جيد. مينا أعلن عن نفسه لجمهور القراء والمهتمين فى مصر بكتابه الرائع «كنت طفلًا قبطيًّا فى المنيا»، أصداء تلقى الكتاب كانت مذهلة بكل ما تعنيه الكلمة؛ قوبل الكتاب بحفاوة كبيرة، واستحق عنه بجدارة حصد جائزة أحسن كتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب دورة 2021 وكُتب عنه الكثير من المقالات والإشادات الرائعة بأقلام صفوة من النقاد وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية المرموقين.

قبل أن يصدر مينا روايته «بيت المساكين» أخرج مجموعة قصصية لافتة بعنوان «البطرخانة» كانت إرهاصًا مضيئا بموهبة أصيلة وكاتب واعٍ يفكر كثيرًا ويقرأ كثيرًا قبل أن يخطو خطوته التالية. مينا عادل جيد؛ صوت إبداعى مبشر وواعد، ويخطو خطواته الأولى بثقة وثبات، وها هو يقدم لنا هذه الرواية البسيطة الجميلة التى لا أتردد فى وضعها ضمن أجمل الروايات التى صدرت فى 2021.. على الأقل بالنسبة لى.

يستكمل مينا رحلته فى البحث تحت طبقات الوعى والمعرفة؛ متأملًا ومراجعًا ومسائلًا ذاته وطبقته الاجتماعية وانتماءه الدينى، لكن هذه المرة «روائيًّا» وليس «أنثروبولوجيًّا» كما فعل فى «كنت طفلًا قبطيًّا فى المنيا».

تدور أحداث «بيت المساكين»؛ فى واحد من أهم وأكبر الموالد القبطية العريقة؛ مولد السيدة العذراء فى الصعيد، فى الثمانينيات تقريبًا، أجواء الرواية مستوحاة من تجربة أسرة «مينا» بمولد دير العذراء مريم بجبل الطير فى المنيا الذى زارته العائلة المقدسة ضمن محطات رحلة هروبها إلى مصر، يقول مينا «المولد كان بالنسبة لأسرتى بمثابة حج أو مصيف سنوى مقدس، لدرجة أن جدى لأبى كان يدخر من دخله طوال شهور السنة كلها لكى ينفق ما ادخره طوال سنة فى سبعة أيام فقط نقيمها فى المولد، وأنا حضرت هذه الأيام فى طفولتى وتعلقت بها للغاية، ومولد العذراء فى المنيا هو أكبر الموالد القبطية فى مصر، وفى تقديرى الشخصى، إذا كان المسرح هو أبو الفنون فى حضارات أخرى، فإن «المولد هو أبو الفنون فى مصر».

عبر صفحات الرواية الـ 159 نتابع بعيون الراوى الطفل الصغير صموئيل مشاهدات وطقوس المولد؛ بكل ما تعنيه الكلمة؛ من أصغر مفردة أو علامة ثقافية بالمعنى الأنثروبولوجى الواسع للكلمة، وليس بمدلولها الطقسى المسيحى فقط، إلى مدائح المداحين وأغانى المولد وألعابه وطقوسه.. إلخ.

يراوح مينا بين السرد والحوار لطرح أفكاره المتسائلة والمشاغبة حول الممارسات والطقوس الموروثة؛ يغازل بحنان ونعومة ثنائية «العقل والإيمان» التى تشكل أزمة حقيقية لأصحاب التدين الأعمى الذين يرفضون بأى شكل وضع أى تصور موروث محل سؤال أو شك أو مراجعة!.

فى ظنى يستلهم مينا روح العظيم نجيب محفوظ فى نصيه المدهشين «حكايات حارتنا» و«أصداء السيرة الذاتية»؛ نحلق مع شخصية «جوارجيوس المسكين» الذى أراه معادلا سرديا لشخصية عبدربه التائه فى «الأصداء» ذلك الشيخ أو الولى الروحانى الناطق بصوت الحكمة الإلهية والأسرار الربانية والصادح بلحن الوجود الشجى.

نرى ذلك فى شخصية «جوارجيوس المسكين» الذى يخاطب الراوى بـ «الراعى الصالح الطيب» الذى يحمل حَمَله على كتفيه، ويشفق عليه من الذبح حتى لو كان قربانا للسيدة العذراء كى تتشفع فى شفاء أمه من مرض السرطان.

سبعة أيام ممتعة نصحب فيها صموئيل الصغير فى مولد العذراء بجبل الطير فى المنيا؛ نجوس فى حنايا الجبل وثناياه؛ نشم الروائح التى يختلط فيها الفقر بالقداسة، والبخور والحنطة بروائح الصرف الصحى، ونشع الزمن بسير القديسين والحكايا والأحلام.

صموئيل الذى يراوح بين محبته بجوارجيوس المسكين حفيد المساكين؛ وإعجابه الدفين والعميق بصرامة وحدية تفكير أخيه الأكبر بطرس؛ الذى تعلم الفلسفة وقرأ الآداب واطلع على المعارف الحديثة، وأحب السينما خاصة الإيطالية، ويحلل مشاهدها ببراعة واقتدار؛ إنه فى النهاية أيقونة العقل الجامح الذى لا يرضى بالخنوع ولا الطاعة ولا الاستسلام للموروث؛ كل شىء يخضع للحساب والسؤال والشك والمراجعة؛ فيما يطل الطفل الصغير المندهش المتطلع بين نموذجى جوارجيوس المسكين وبطرس الشاك المتسائل؛ ويحسم بسلوكه المسألة كلها؛ يذرف الدموع على حمله الصغير ويتحمل رائحة الوشام الكريهة وهو يدق الصليب على جلد يده.

بالتأكيد. برع مينا فى توظيف خبراته ومعارفه ومعايشاته التى قضاها مع أسرته واكتسبها منهم؛ لقد وعى تماما بقيمة وثراء تجربة طفولته فى مولد العذراء بعد أن بزغ اهتمامه الأنثروبولوجى الخالص، واطلاعه على كتبٍ مهمة؛ مثل كتاب «الموالد والتصوف فى مصر» لنيكولاس بيخمان، وغيرها من الكتب التى بها بحث ميدانى وتحليل دقيق للممارسات الثقافية فى الموالد والأعياد والطقوس الدينية.. يقول لى «ثم بعد قراءتى لرواية «أيام الإنسان السبعة» لعبدالحكيم قاسم، الفريدة من نوعها، اتخذت قرار كتابة الرواية، قلتُ لنفسى: أنا أيضًا لدىّ ما أقوله عن الموالد فى مصر، وجلست أكتب بدون خطة واضحة لسير الرواية أو شخصياتها أو حجمها أو لغتها، ولكنى كنت أكاد أرى أجواءها، وأسمع أصوات الأسواق والبيوت والمدائح والتراتيل القديمة والوشامين، وأصحاب «المراجيح».. إلخ.

وفى وسط تلك الأجواء وجد مينا نفسه طفلًا صغيرا ذكيا يراقب ويتأمل ويندهش، فحرص على أن يكون الراوى طفلًا، يقدم من خلال وعيه وفضوله وسؤاله تجربة هذه الرواية الرهيفة الصادقة فى تصويرها؛ بلغة راوحت بين الرصد والتسجيل والتوثيق دون أن يفارقها حس شعرى يتألق فى ومضات دقيقة هنا أو هناك عبر النص.

رواية جميلة تصور لنا قطعة حميمة من ثقافة وتاريخ وتصورات أشقاء لنا فى هذا البلد منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.

الشروق / بقلم: إيهاب الملاح

تأسرنى الروايات الذكية، التى تكثف معناها فى صفحات قليلة، فلا تستطرد، ولا تهرب منها الفكرة، ولا تتوه المعانى بين سطورها، والتى تمتلك تماسكا على مستوى الشكل والمضمون، وكلها عناصر تتوافر فى هذه الرواية، صغيرة الحجم، كبيرة المعنى والدلالة.

«بيت المساكين» لمؤلفها مينا عادل جيد، والصادرة عن دار الكرمة، تبدو للوهلة الأولى كرحلة بسيطة، لأسرة قبطية صعيدية، تقيم فى منزل يطلقون عليه «بيت المساكين»، فى مولد السيدة العذراء، الذى يستمر لمدة سبعة أيام، ولكنها رحلة متعددة مستويات القراءة، وكيفما نظرت إليها، وجدت أفكارًا لامعة تستحق التأمل، تتسلل إليك عبر النص والحكاية والشخصيات، وليس رغما عن هذه العناصر، وهذا حال الأعمال الروائية الناضجة.

هذه البساطة خادعة، وذلك السرد الذى يدور، باستثناء افتتاحية قصيرة، وختام أقصر، على لسان صبى على أعتاب البلوغ، أعمق بكثير مما يبدو:

فقد تستقبل النص كحكاية واقعية عن مجتمع الأقباط، عن طقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم، وعن حياتهم البسيطة، التى لا تختلف عن حيوات المصريين عمومًا، وتحديدًا أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

هنا لا فرق تقريبًا بين أسرة الصبى صموئيل/ السارد، وبين أى أسرة مصرية، رغم حضور الهوية والطقوس الدينية، ولكن حتى هذه الطقوس، القادمة من مولد العذراء، لا تختلف عموما عن طقوس موالد أولياء الله الصالحين عند المسلمين، فهناك الألعاب المعتادة قبل الليلة الكبيرة، وهناك الفول والحمص والطعام والشراب، وهناك المنشد أو المداح، الذى ترافقنا نصوصه الجميلة عبر الرواية، وهناك النذور، مثل الحَمَلْ الصغير، الذى يحمله صموئيل معه، وكان والده قد نذر أن يذبح الحمل فى نهاية المولد، أملًا فى أن تستجيب العذراء لدعاء الأسرة، بأن تشفى أم صموئيل من السرطان.

ولكن هذه الرحلة الطقسية فى أيام الأسرة السبعة، سرعان ما تأخذ مستوى أعمق من خلال طرفى الصراع المؤثرين على عالم الصبى صموئيل، وهما: بطرس، الشقيق المتعلم، والذى يمثل صوت العقل، فى انتقاد الطقوس الموروثة، مثل وشم الصليب، والذى يخضع كل شيء للمناقشة، وفى مقابله يقف جوارجيوس، المسكين الزاهد، والذى يبدو مثل أولياء المسلمين، فى إيمانه العجيب، وفى حضوره واختفائه الخارقين، وفى رموز عباراته، التى تكشف للصبى صموئيل عن عالم الأسرار، وعن المعانى وراء الطقوس.

صموئيل يستريح لصوت العقل والمنطق الذى يمثله بطرس، ابن الفكر الغربى المستنير، ولكنه لا يستطيع أن يتجاهل المعانى الروحية التى يطارده بها جوارجيوس المسكين، والمولد مكان مثالى لتجلى الإيمان والروح، بل إن الجميع ينتظرون ظهور أم النور فى نهاية أسبوع المولد، كما أن الحمل الصغير، ينتظر الذبح كأضحية، تعبر عن ثقة المؤمن بالقربان، وبرب القرابين.

فى مستوى ثالث، فإن صموئيل كصوت لا يقدم فى المفتتح كصبى صغير، سنعرف أنه الآن رجل كبير، يحتل منصبًا فى اليونيسكو، وهو يتذكر فى رحلة عودته للوطن ذكريات طفولته، أى أن رحلة المولد هى جزء من ذاكرة صموئيل العائد للوطن، والربط بين الوطن والمولد يجعلنا أمام فكرة مدهشة، تعلن عن نفسها بوضوح فى حلم لصموئيل الصبى، تتزاحم فيه ملامح وطقوس الديانات التى عرفها المصريون، بما فى ذلك الديانات الفرعونية، فكأنها مظاهر متعددة لمعنى الإيمان، للجانب الروحى للمصريين، والذى لا يمكن أن يتراجع أو يتلاشى، عبر العصور.

بهذا المعنى فإننا أمام نص عن الحياة الروحية للمصريين، من خلال الحياة الروحية للأقباط، نص عن القلب والإيمان، الذى يمكن اعتباره عنوانًا للحضارة المصرية أمس واليوم وغدًا، والذى كانت له تجليات حضارية مادية عند الفراعنة مثلًا، سواء فى منازل الموت، أو فى طرق الحياة، أو فى المعابد والأهرامات، أو فى فكرة العالم الآخر والحساب، أو فى عملية التحنيط.. إلخ، وله تجلياته اليوم فى دور العبادة، وفى الموالد أيضًا كتعبير عن الإيمان الشعبى.

القلب والروح هما عنوان الرحلة، سواء فى عودة صموئيل إلى وطنه، أو فى عودته بالذاكرة إلى المولد، ومشهد ظهور العذراء وأدعية الزوار لها، يبدو كمشهد روحى خالص، ولا ننسى أنه يروى من وجهة نظر صموئيل الصبى، الذى حسم انحيازه، بأن يتبع قلبه، رغم يقظة عقله، وبذلك لا تبدو الطقوس هدفًا فى حد ذاتها، ولكنها كمعراج روحى للوصول، وكتعبير عن الإيمان العميق.

بامتزاج الطقس بالدين بالوطن، ومن خلال تفاصيل شيقة عن المولد والأماكن، وبتحويل لوحات السرد إلى «أوشيات»، أى «ابتهالات» فى الصلوات المسيحية، فإن عناصر الخاص والعام تمتزج وتتماسك، وكلما اقتربنا من نهاية الرحلة، ظهر آخر لها، وزادت معرفتنا بدلالاتها، فى نفس الوقت، الذى تتكشف أسرارها لبطل الرواية صموئيل، فكأننا معه واقعًا وفكرًا، خصوصًا مع نجاح دمج مناظرات بطرس وجوارجيوس فى ثنايا النص.

تكتسب بعض الشخصيات والأشياء أيضًا دلالات تتجاوز تفاصيلها الواقعية، بطرس وجوارجيوس مثلًا يعبران أيضًا عن أفكار وتيارات فى التعامل مع الظاهرة الدينية والروحية، والحَمَل الصغير يبدو مفتاحًا آخر للفهم، ومصيره يفتح باب التأويل، والصبى الذى يحمله يريد أن يستعيد معنى «الراعى الصالح»، وحضور صورة الأب القوى الخارق، سواء فى ألعاب المولد أو فى مشهد إنقاذ زوجته من الغرق، أو فى التغلب على اللصوص، يضخم من معنى «الأب الحامى والقوى والحافظ»، وهى فكرة لها تجلياتها الدينية، وصورة الأم المعطاءة الصابرة رغم آلامها، تردد أصداء صورة الأم المقدسة (العذراء)، وأم صموئيل، والأسرة كلها، تعود إلى الأم المقدسة، لكى تنقذها من المرض والبلاء.

يؤدى المولد دوره كتعبير عن الإيمان ليس إلا، مثلما يؤدى جوارجيوس دوره كتجسيد لهذا الإيمان، فهل لا يزال هناك معنى للتساؤل عما إذا كان المسكين جوارجيوس شخصًا أم أنه روح قادرة ومعجزة تسير على قدمين؟

فليكن ما تراه فيه، فقد عبّرت الرواية عن الإيمان فى كل مستوياته: واقعًا ورمزًا وطقوسًا.

الشروق / بقلم: محمود عبد الشكور

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.