بداية لا بد وأن تعرف أن «أفلاطون» (Plato) هو لقب وليس اسمًا. فالرجل يدعى «أرسطوقليس» (Aristokles)، ولد في أثينا في سنة 427 ق.م. لعائلة أرستقراطية كانت لها مكانة مؤثرة في المجتمع اليوناني القديم.

وعادة ما تقسم حياة أفلاطون لأربع مراحل، تشمل الأولى فترة حياته قبل سقراط، والتي درس فيها الموسيقى والأدب والنحو والجمباز. وتوجد نقول تشير إلى ذكاء أفلاطون الشاب وسرعة تفكيره، وبنيته القوية التي جعلته يتصارع في الألعاب الكورنثية ويفوز بها مرتين. وهذا ما جعل أحد معلميه يطلق عليه لقب «أفلاطون» الذي يعني «العريض»، إما لأنه كان «عريض المنكبين» دلالة على قوة بنيانه، وربما لأنه «عريض الجبهة» كناية عن ذكائه. وفي هذه المرحلة تخلى أفلاطون عن طموحاته السياسية وأظهر ميلاً لدراسة الفلسفة على يد أحد أتباع هيرقليطس، كما درس نتاج المدرستين الإيلية والفيثاغورسية.

أما المرحلة الثانية فتشمل فترة تلمذته على سقراط التي استمرت لثماني سنوات وطبعت حياته ومؤلفاته حتى النهاية. وقد بدأت هذه التلمذة سنة 408 ق. م. أي عندما كان أفلاطون في العشرين من عمره تقريبًا. وآنذاك كانت أثينا قد هُزمت، أو أوشكت، على يد أسبرطة في حروب «البيلوبونيز». وقد فقدت أثينا حريتها وفرضت أسبرطة عليها حكومة الثلاثين المكونة من ثلاثين طاغية كان بعضهم أقرباء لأفلاطون ومعارف سقراط. وبعد أن انهارت حكومة الثلاثين قامت الحكومة التالية، وكانت تزعم أنها ديمقراطية، بمحاكمة سقراط بتهمة التجديف وإفساد الشباب، وقد تم إعدامه سنة 399 ق.م.

أما المرحلة الثالثة التي استمرت قرابة 12 سنة، فقد بدأت بعد إعدام سقراط، الذي كان له وقع الصدمة على أفلاطون، وقد دفعه هذا إلى الرحيل عن أثينا، فذهب بداية إلى (ميجارا) واتصل بإقليدس، أقدم تلاميذ سقراط. وقد مكث أفلاطون إلى جواره لمدة ثلاث سنوات. وبعدها قام أفلاطون بعدة رحلات علمية، فانتقل بداية إلى (قورينا) حيث زار العالم الرياضي تيودوروس ومدرسته، وهناك كتب أفلاطون على الأرجح أول محاوراته. ومن قورينا انتقل أفلاطون إلى مصر، حيث تتلمذ لفترة على رهبان جامعة منف (أون) درس خلالها علم الفلك والعلوم القديمة.

وفي سنة 391 ق.م، زار أفلاطون جنوب إيطاليا وتقابل مع بيتاجوراس. وبعدها بعام أصبح معلمًا لابن ديونسيوس الأول ملك صقلية. ويبدو أن موافقة أفلاطون كانت بهدف تحويل الابن لملك فيلسوف يطبق أفكاره. وقد يكون هذا سبب غضب الملك على أفلاطون سنة 388 ق م حيث قبض عليه وسلمه لمبعوث إسبرطة عدوة أثينا، الذي عامل أفلاطون كأسير وعرضه للبيع في سوق الرقيق بمدينة آجينا فافتداه رجل يعرفه من قورينا اسمه «أنيقاريس» وأعاده إلى أثينا، وكان أفلاطون في الأربعين من عمره.

وفي أثينا تبدأ المرحلة الأخيرة في حياة أفلاطون، فعندما أرسل بثمن نفسه إلى «أنيقاريس» رفض أخذه، فاشترى أفلاطون بالمبلغ قطعة أرض غرب أثينا من رجل يدعى «آكاديميوس» وبنى عليها مدرسة عرفت باسم «الأكاديمية» نسبة إلى صاحب الأرض، وهي أقدم المدارس الفلسفية اليونانية وأطولها عمرًا. وقيل إن أفلاطون كتب على بابها: «من ليس مهندسًا فلا يدخل علينا»، وذلك لأنه كان يرى أن دراسة الرياضيات مقدمة ضرورية للتفلسف.

وفي هذه المرحلة تفرغ أفلاطون للتدريس والكتابة إلا قليلاً. فآنذاك بدأ أفلاطون كتابة مؤلفه الشهير «الجمهورية»، الذي يعرف أيضًا باسم «السياسة»، والذي يدور حول مفهوم العدالة والدولة المثالية، والتي يكون الحكم فيها لمحبي الحكمة. وبعد انتهائه من الكتاب قام برحلتين إلى صقلية للمشاركة في محاولة إقناع ملكها الجديد (ديونسيوس الثاني) بتطبيق أفكاره حول الدولة المثالية، ولكنه فشل في المرتين وعاد إلى أثينا خائب الرجاء.

وعندما تمكن تلميذه (ديون الصقلي) من الانقلاب على طاغية صقلية، بهدف الانتقام وتطبيق أفكار أستاذه أفلاطون، سرعان ما تحول إلى طاغية دموي أقسى ممن ثار عليه، ومن ثم كانت نهايته الاغتيال على يد واحد من أصدقائه. ومن المآخذ على أفلاطون أنه رثى (ديون) هذا في خطابه السابع ودافع عنه وعن فلسفته ومدرسته التي واظب على التدريس فيها حتى وفاته في أثينا سنة 347 ق.م إبان عكوفه على تأليف كتابه الأخير «القوانين».

تراث أفلاطون

يوجد اليوم شبه إجماع على أن سكرتير أفلاطون (فيليبوس الأوبوسي) جمع مؤلفات أفلاطون خلال حياته، وربما لهذا حُفظت كتبه ولم تفن كما حدث لكتب غيره. وفي عام 36م قام اللغوي الروماني (تراسيلوس المنديسي) بجمع كتابات أفلاطون، وقسمها رباعيًا إلى تسعة أقسام تضم 36 مؤلفًا اختلط فيها الصحيح بالمدسوس.

وقد عملت الدراسات المتتالية لتراث أفلاطون على التمييز بين مؤلفاته الصحيحة وتلك المدسوسة عليه، واستخدمت في ذلك عدة مناهج أهمها المنهج التاريخي الفيلولوجي الذي يهتم بالخصائص اللغوية لأسلوب أفلاطون. أما المؤلفات التي يعتقد بصحة نسبتها إليه فيقدرها البعض بـ 26 محاورة، ما زال من الصعب وضع ترتيب زمني دقيق لها، وكذلك الحال مع الرسالة الوحيدة التي صحت نسبتها إليه. ولكن تطور الأسلوب الكتابي لأفلاطون، جعل من الممكن للمتخصصين تقسيم كتاباته إلى ثلاث مراحل أساسية، ورغم التباين في ترتيب المحاورات في المراجع التي طالعتها إلا أن هذا التقسيم الثلاثي قد تساعد في تنظيم قراءة أفلاطون واستيعابه لغير المتخصصين. وتحت كل مرحلة رتبت المؤلفات ألفبائيًا لا زمنيًا، باستثناء المحاورة الأخيرة (القوانين) حيث مات قبل أن يتمها.

ورغم أن أفلاطون هو أهم فيلسوف في العصور القديمة إلا أن العرب لم يترجموا له إلا القليل الذي ضاع أغلبه لعدم عنايتهم به، ربما بسبب الطبيعة المسرحية لمؤلفاته، ورغم ذلك فقد كانوا يعرفون أفكاره بشكل ما بفضل ترجمتهم لبعض كتابات جالينيوس التي تناولت محاورات أفلاطون. وقد نشر عبد الرحمن بدوي بعضها في كتابه «أفلاطون في الإسلام» (1973). ورغم ذلك فمن الغريب أن أفلاطون كان له تأثير – وإن كان غير مباشر – على الفكر الإسلامي عامة وعلى التصوف خاصة. وكان بعض الكتاب المسلمين يبجله ويطلق عليه لقب «الشيخ اليوناني» وينسب إليه ما لم يكتبه! ولأنه لا توجد بين أيدينا ترجمات عربية قديمة لمحاورات أفلاطون فإنني سأذكر هنا الترجمات العربية الحديثة فقط مع ذكر ما يشير إلى ترجمتها قديمًا.

محاورات مبكرة

كتبها أفلاطون في الفترة ما بين سنتي (399 – 385 ق. م.)، وتدور على الإجمال حول الفضائل والدفاع عن سقراط، ولذا تسمى أحيانًا بالمحاورات السقراطية. وفيها هيمنت شخصية سقراط، الذي يسأل الناس عن أشياء يدَّعون معرفتها ويدَّعي هو الجهل بها. ومن خلال الحوار يوضح سقراط أن هؤلاء الناس حقًا لا يعلمون ما يدَّعون معرفته. لا يعطي سقراط إجابات عن الأسئلة، لكنه يكشف أن الإجابات التي تقدمها الشخصيات الأخرى ليست كافية؛ أي أنها لا تنتهي بحلول قاطعة. ومن هذه المحاورات:

1. دفاع سقراط (Apología Sōkrátous)

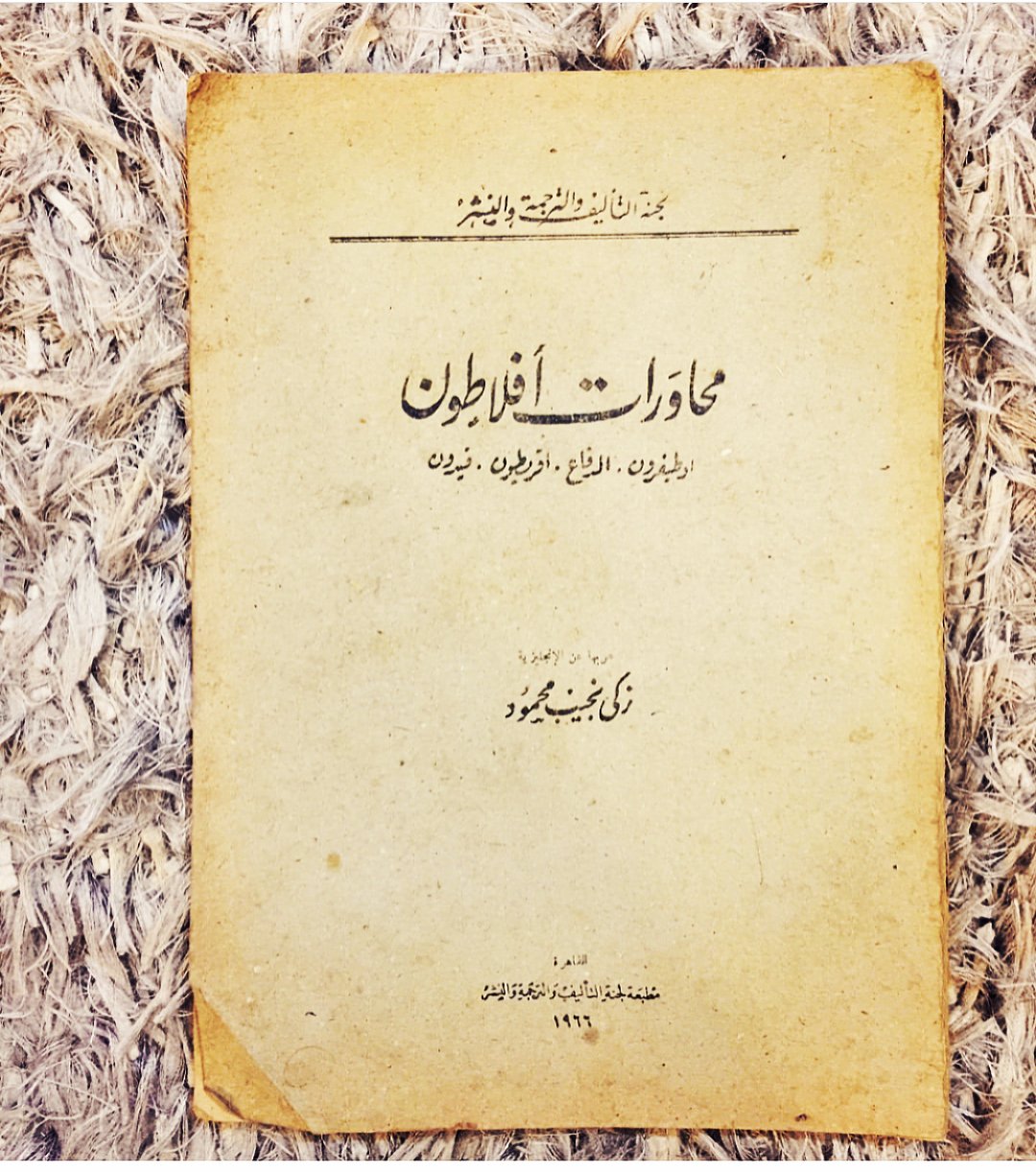

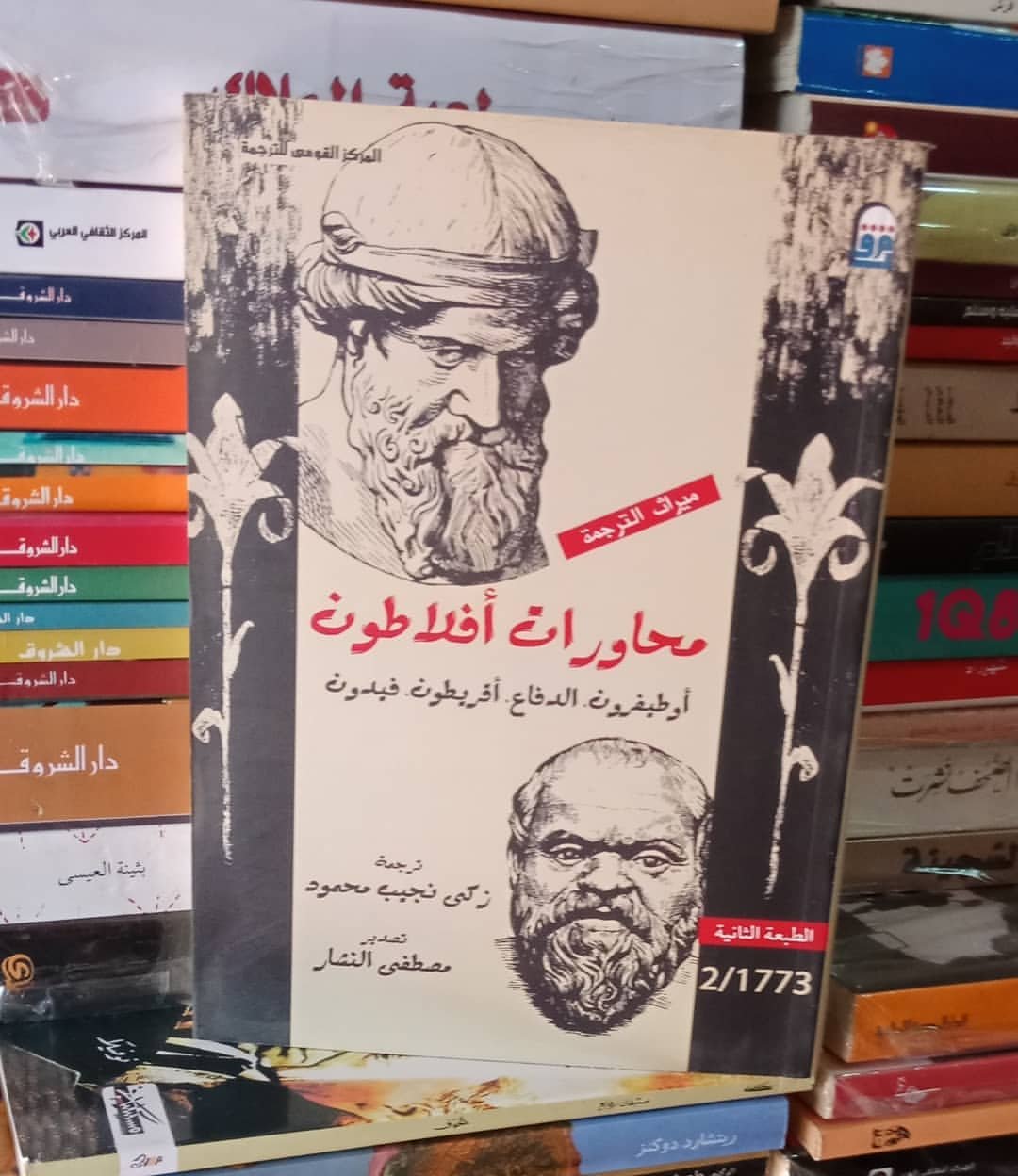

محاورة «دفاع سقراط» هي التي يسميها الفارابي «احتجاج سقراط»، وهي عدة مرافعات ألقاها سقراط أثناء محاكمته للدفاع عن نفسه. ويتخذ أفلاطون من إدانة سقراط قرينة لا تدحض على جور النظام الديمقراطي. وقد اشار ابن أبي أصيبعة لوجود ترجمة عربية قديمة لكنه لم يذكر اسم مترجمها. وتوجد لها عدة ترجمات عربية حديثة منها ترجمة زكي نجيب محمود عن الإنجليزية بعنوان «الدفاع» (1937)، وترجمة عزت قرني عن اليونانية (1973).

2. خارميدس (Charmídēs)

حوار حول ماهية الاعتدال والتبصر والتدبر مع خارميدس خال أفلاطون وأحد أعضاء حكومة الثلاثين، وكان أفلاطون ساخطًا على حكمهم. ترجمها شوقي تمراز بعنوان «كارمايديس».

3. أوطيفرون (Euthýphrōn)

وهي محاورة دارت بين سقراط قبل محاكمته ورجل دين يدعى أوطيفرون حول معنى التقوى والقداسة والفرق بين الأخلاق الدينية والأخلاق الفلسفية، وفيها يضج رجل الدين من الفيلسوف ويهرب منه! وتوجد لهذه المحاورة عدة ترجمات عربية حديثة منها ترجمة زكي نجيب محمود عن الإنجليزية (1937)، وعزت قرني عن اليونانية (1973).

4. أيون (Íōn)

محاورة قصيرة بين سقراط وراوي الملاحم (أيون)، وهي تهدف إلى وضع تفريق حاسم بين الشعر والعلم. وقد ترجمها محمد صقر خفاجة وسهير القلماوي بعنوان «أيون أو عن الإلياذة» (1956).

5. أقريطون (Krítōn)

«أقريطون» أو «قرايطون» كما عند القفطي، وهو حوار جرى في سجن سقراط قبل إعدامه بينه وبين تلميذه وصديقه أقريطون الذي عرض على سقراط الفرار وأنه سيتكفل بذلك وبتزويده بالمال اللازم للحياة في منفاه، ولكن سقراط رفض عرضه وقال إن الظلم لا ينبغي أن يجابه بالظلم وأن قوانين المدينة لابد وأن تحترم. فهي إذن محاورة عن الواجب وكأنها نوع من العقد الاجتماعي. ترجمها زكي نجيب محمود بعنوان «أقريطون أو واجب المواطن» (1937)، وترجمها عزت قرني عن اليونانية (1973).

6. لاخيس (Láchēs)

حوار حول تحديد مفهوم الشجاعة بين سقراط وعدد من الأتينيين أبرزهم الجنرال لاخس الذي عنون الحوار باسمه. وقد ترجمها شوقي تمراز في المجلد الثاني من «محاورات أفلاطون الكاملة»، وهي الترجمة التي سنخصص لها فقرة فيما بعد.

7. ليسيس (Lýsis)

حوار حول الصداقة ومن هو الصديق، وهو يدور بين سقراط وبعض الصبية أبرزهم ليسيس الذي حملت المحاورة اسمه. ترجمها شوقي تمراز بالعنوان نفسه.

8. بروتاجوراس (Prōtagóras)

حوار حول المعرفة والتربية وإمكانية تعلم الفضائل، يدور بين سقراط وشخصيات عديدة أبرزها السوفسطائي الشهير (بروتاجوراس) الذي جعل أفلاطون اسمه عنوانًا للمحاورة ربما لأنها تهتم بنقد النسبية الثقافية والأخلاقية لدى السفسطائيين. وقد ترجمها محمد كمال الدين عن الإنجليزية (1967)، كما ترجمها عزت قرني عن اليونانية بعنوان «في السفسطائيين والتربية، محاورة بروتاجوراس» (1982).

الآن نتحدث عن محاوراته الوسيطة، وهي محاورات يظن أن أفلاطون كتبها في الفترة ما بين سنتي (385–370 ق. م.). وهي تحدد التصور الأفلاطوني للفلسفة وصورة الفيلسوف. وكان سقراط بالطبع يمثل بالنسبة لأفلاطون التجسيد الفعلي للفيلسوف الحقيقي، وهذا ما يبدو في محاورة «فايدون» التي وصف فيها إعدام سقراط بعد الحادثة بسبع عشرة سنة.

ومنذ هذه المرحلة نجد أفلاطون يستخدم شخصية سقراط كقناع، حيث تنتقد شخصية سقراط آراء الآخرين وتقدم نظريات فلسفية معقدة تهتم بالمنطق والميتافيزيقا. وهذه النظريات ترجع في حقيقتها إلى أفلاطون وليس إلى سقراط. وعلى العموم ما زال التمييز ما بين المحاورات السقراطية وتلك الأفلاطونية أمرًا غير محسوم وموضوعًا لدراسات مستمرة. ومن هذه المحاورات:

1. يوثوديموس (Euthýdēmos)، حوار متخيل بين سقراط ويوثيديموس السفسطائي حول الجدل والمناظرات والعدمية السفسطائية. ترجمها شوقي تمراز (1994).

2. جورجياس (Gorgías) وهو حوار بين سقراط والسفسطائي الشهير جورجياس حول مفهوم البلاغة وجوهرها وعيوب الخطابة السفسطائية والفرق بينها وبين الفلسفة. ترجمها محمد حسن ظاظا عن الفرنسية (1970).

3. هيبياس الصغرى (Hippías eláttōn) حوار بين سقراط وناقد أدبي معتد بنفسه وعلمه هو (هيباس). والحوار يدور حول الصدق والكذب في الفن (تحديدًا في أعمال هوميروس). وكلمة صغرى هنا صفة لقصر الحوار بعكس “هيباس الكبرى” وهي أطول وتدور حول الجمال، ولكن مشكوك في نسبتها لأفلاطون. ترجمها شوقي تمراز (1994).

4. كراتيولوس (Kratýlos) حوار بين سقراط وكل من كراتيولوس وهيرموجينيس حول دقة الأسماء ودلالات اللغة وعلاقة الكلمات بالأشياء التي ترمز لها. وهذا الحوار يمثل بداية ما يعرف بفلسفة اللغة. ترجمها عزمي طه السيد (1995).

5. منيكسينوس (Menéxenos) وهي حوار سياسي نقدي بين سقراط وشاب أثيني يحاول فيه سقراط أن يسلط الضوء على فن الخطابة وجوانب التلاعب في السياسة الأثينية. ترجمها عبد الله المسلمي لمنشورات الجامعة الليبية (1973).

6. مينون (Ménōn) حوار بين سقراط ومينو الفارسالي (من شمال اليونان) حول مفهوم الفضيلة وهل يتم تعلمها أم هي هبة في الجبلة. وفيها يأتي الحديث عن فكرتين شهيرتين لأفلاطون؛ الأولى عن «خلود الروح» والثانية عن أن «المعرفة تذكر» أي أننا خلقنا بمعرفة ثم نسيناها والتعليم يذكرنا بها. وقد ترجمها عزت قرني عن اليونانية بعنوان «في الفضيلة، محاورة مينيون» (1982).

7. فايدون (Phaídōn) عن النفس وخلودها. وهي المحاورة الرابعة لأفلاطون التي تدور حول الساعات الأخيرة في حياة سقراط. وهي تحتوي على الحوار الشهير بين سقراط وتلاميذه يوم إعدامه. والأرجح أن أفلاطون قد كتبها في سنة 382 ق م.، أي بعد وفاة سقراط بحوالي سبع عشرة سنة، وربما لهذا لم يكن دقيقًا في وصف أثر سم الشوكران. المهم هنا أن سقراط أعاد فيها شرح معتقداته وأفكاره، وذلك قبل أن يشرب كأس الشوكران ويموت. وقديما ذكرها البيروني في «تحقيق ما للهند» ولكنه لم يذكر اسم مترجمها، كما نشر القفطي مقتطفات منها في كتابه «إخبار العلماء بأخبار الحكماء»، وتجد تلك القطوف في كتاب عبد الرحمن بدوي السابق ذكره. وفي العصر الحديث ترجمها زكي نجيب محمود عن الإنجليزية (1937)، ثم ترجمها عزت قرني عن اليونانية (1973).

8. فايدروس (Phaídros) عن فكرة الجمال وعلم الأفكار، وهي تشبه أن تكون برنامجًا لأكاديمية أفلاطون وإعلانًا عنها. ترجمتها أميرة حلمي مطر عن الفرنسية (1969).

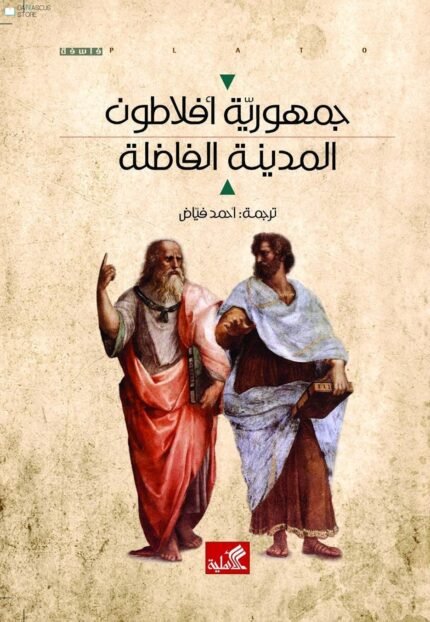

9. الجمهورية (Politeia) هي محاورته الرئيسية والمدهشة عن دولته المثالية ذات الصبغة الإسبرطية ومبادئ العدالة فيها بالطبع كما يراها أفلاطون نفسه. وقد كتبها ونقحها على الأرجح بين سنتي 389 و369 ق. م. وجاءت المحاورة في عشرة كتيبات تأتي في السابع منها «أمثولة الكهف» الشهيرة، وهي أمثولة مركزية لفهم فلسفة أفلاطون. ومن المعروف أن أفلاطون انتهى من الكتاب الأول عن معنى العدالة في مرحلة المحاورات المبكرة، ولكنه قام بتنقيحه وجعله في بداية محاورة «الجمهورية».

وقد عرف العرب هذا الكتاب الأول بعنوان «بوليطيقا الصغير» وباسم «كتاب السياسة». ومن المعروف تاريخيًا أن ابن رشد لخص هذه المقالة في كتابه «الضروري في السياسة»، المعروف في كتب التراجم بـ «تلخيص السياسة لأفلاطون». والأرجح أن هذا الكتاب كما يقول عابد الجابري كان سببًا رئيسيًا في نكبة ابن رشد. وبالتالي فقد فُقد كتاب ابن رشد في العربية عمدًا. وحديثًا قام أحمد شحلان بترجمته عن الترجمة العبرية وطبع في بيروت (1998)، وتوجد ترجمة أخرى لحسن مجيد العبيدي ولكنني لم أرها.

وقديمًا ترجم هذه المحاورة حنين بن إسحاق ولكن الترجمة لم تصلنا، وربما هي الترجمة التي عرف منها الفارابي بفكرة المدينة الفاضلة. أما حديثًا فتوجد لمحاورة الجمهورية عدة ترجمات منها: ترجمة حنا خباز عن الإنجليزية التي طبعتها مجلة المقتطف كهدية (1929). وفي مقدمته للترجمة أبدى يعقوب صروف معرفة عميقة بأفلاطون ومحاورته، وللأسف فإن هذه المقدمة حذفت في الطبعات التالية. ولكن أهم ترجمة في رأيي ورأي الكثيرين هي ترجمة فؤاد زكريا عن الإنجليزية التي راجعها محمد سليم سالم على الأصل اليوناني (1974).

10. المأدبة (Sympósion) عن فلسفة الحب وأعلى درجات الإيروس أي شوق النفس إلى فكرة الجمال والخير. وفي هذا الإطار يأتي الحديث عن «الحب الأفلاطوني» وهي الفكرة ذات تأثير طاغ على التراث العربي الإسلامي. ترجمها بداية محمد لطفي جمعة (1912)، وأعاد المشروع القومي طباعتها (2009). ثم ترجمها وليم الميري (1954).

محاورات متأخرة

كتبها أفلاطون في الفترة ما بين سنتي (370 – 345 ق م)، وقد تميزت هذه المحاورات بأنها: ذات سمة أنطولوجية جدلية محضة، وبأنها جافة وتفتقد لرونق الأدب، وبأن شخصية سقراط تتراجع إلى الخلف لتتقدم شخصيات أخرى جديدة. ومن هذه المحاورات:

1. كريتياس (Kritías) حوار مع كريتياس، عم أم أفلاطون وأحد أعضاء حكومة الثلاثين، يدور حول فكرة المساواة وعدمها، وفيها يقدم أفلاطون نوعًا من النقد الذاتي لفكرته حول نظرية المعرفة. وفيها أيضًا يأتي تقرير كريتياس الشهير حول جزيرة «أطلانطس» وذلك نقلاً عن (سولون) عن الكهنة المصريين الذين استقبلوه في معابدهم (وهذه حقيقة تاريخية) وأخبروه عن تاريخ بلاده وصراعها مع «أطلانتس» التي كانت تقع خلف أعمدة «هرقل» (مضيق جبل طارق) والتي اختفت في يوم وليلة بسبب الزلازل والطوفانات التي أغرقتها. ترجمها الأب فؤاد بربارة عن اليونانية وطبعت في دمشق (1968).

2. بارمنيدس (Parmenídēs) محاورة أنطولوجية جدلية عن علم الأفكار ونقد لنظريته هو في المُثل! ترجمها حبيب الشاروني للمشروع القومي للترجمة (2002).

3. فيليبوس (Phílēbos) وهو حوار بين سقراط وكل من فيليبوس وبروتارخو حول الفن وشرائطه، والتقييم الأخلاقي للذة والفعل العقلاني، وأفضل طريقة للحياة. ترجمها الأب فؤاد بربارة عن اليونانية وربما الفرنسية (1970).

4. بوليتيكوس (Politikos) وهي عن تعريف السياسي أو رجل الدولة الجيد، وفيها يعود أفلاطون لمسائل محاورة «الجمهورية» ولكن مع شيء من الاتزان والاعتدال ربما بسبب النضج ومراعاة الواقع السياسي. ترجمها أديب نصور بعنوان «رجل الدولة» (1959).

5. السفسطائي (Sophistḗs) محاورة عن الوجود واللا وجود أي العدم (عدم الكون والآخرين)، وهو يعود فيها لمسألة الخطأ والحكم والفن وتقسيماته. ترجمها حنين بن إسحاق قديمًا، وحديثًا ترجمها الأب فؤاد بربارة عن اليونانية (1969)، وكذلك عزت قرني (2001).

6. ثيايتيتوس (Theaítētos): عن نظرية المعرفة، وفيها يعلل الخطأ والإدراك. ترجمتها أميرة حلمي مطر عن الفرنسية (1973)، وترجمها عزت قرني عن اليونانية (2001).

7. طيماوس (Tímaios) عن الفلسفة الطبيعية وعلم الأفكار، وتصوره عن تكوين العالم، وفيها يواصل كريتياس حديثه عن «أطلانطس». ترجمت قديمًا بفضل يوحنا بن البطريق وحنين بن إسحاق وأصلحها يحيى بن عدي، وهي ترجمة معروفة بين القدماء. وحديثًا ترجمها الأب فؤاد بربارة عن اليونانية (1968). وقد أعيد نشرها مع «محاورة كريتياس» (2014).

8. القوانين (Nómoi) آخر كتب أفلاطون وسبب ترتيبها الثلاثي، وهو الكتاب الوحيد لأفلاطون الذي خلا من شخص سقراط، وقد مات قبل أن يتمه فكأنه لم يتخلص من قدره السقراطي إلا في آخر رمق! والكتاب يتكون من اثنتي عشرة مقالة تقدم رؤية فلسفية حول المشكلات الأساسية للتشريعات الدينية والمدنية والجنائية وما ينبغي للسياسي الحق القيام به للجمع بين العلوم العقلية والأخلاقية. قيل إن حنين بن إسحاق ويحيى بن عدي اشتركا في ترجمته قديمًا، ولكن نص الترجمة لم يصلنا حتى الآن على الأقل، وصلنا فقط تلخيص للفارابي نشره عبد الرحمن بدوي في كتاب «أفلاطون في الإسلام». أما حديثًا فقد ترجمها محمد حسن ظاظا عن الإنجليزية (1986).

خطابات أفلاطون

تاريخيًا نسب إلى أفلاطون ثلاثة عشر خطابًا ألحقت بمؤلفاته تقريبًا منذ القرن الميلادي الأول. ولكن فقط الخطاب السابع، وهو أطولها، هو الذي نجا من الشك في نسبته لأفلاطون. وهو خطاب أرسله أفلاطون إلى أهل صديقه (ديون الصقلي).

والخطاب يعد نوعًا من السيرة الذاتية لأفلاطون، لأنه سجل فيه جوانب عدة من حياته الشخصية، خاصة بعد فشل محاولة تطبيق أفكاره عن الدولة المثالية في صقلية، وهو الأمر الذي تسبب بداية في نفي صاحب المحاولة (ديون الصقلي)، الذي سرعان ما تحول لطاغية بعد عودته من منفاه وسيطرته على الحكم. ورغم نغمة الحزن التي تسود الخطاب إلا أن أفلاطون يدافع فيه وبحرارة عن فلسفته، ويعتذر نيابة عن (ديون). وقد ترجم عبد الغفار مكاوي هذا الخطاب السابع، عن الألمانية والإنجليزية، ونشره في كتابه “المنقذ، قراءة لقلب أفلاطون” (1987) وقد طبع الكتاب عدة مرات آخرها سنة 2017.

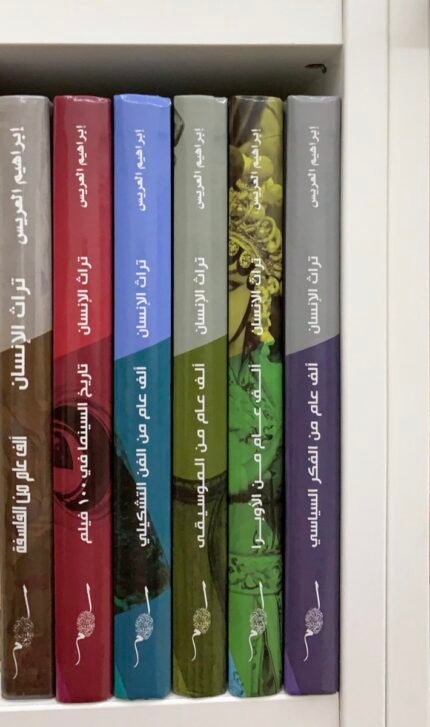

طبعات للمحاورات

وإلى جانب هذه الترجمات التي نشرت مفردة، توجد طبعات شملت المحاورات كلها أو مجموعة منها. زكي نجيب محمود على سبيل المثال نشر مجلدًا بعنوان «محاورات أفلاطون» ولكنه لا يضم إلا أربع محاورات فقط هي: أوطيفرون، ودفاع سقراط، وأقريطون، وفيدون. وربما كان يخطط لترجمة بقية المحاورات ولكن هذا لم يحدث.

وبدءًا من 1994 قام شوقي تمراز الذي سبقت الإشارة إليه بترجمة «المحاورات الكاملة» لأفلاطون وصدرت في ستة مجلدات في بيروت، ولكن دون ترتيب زمني. والمحاورات لديه 28 محاورة، لأنه يضيف محاورتين مشكوك في نسبتهما لأفلاطون أهمهما «محاورة هيبياس الكبرى».

مميزات المحاورات

كما عرف سقراط «بالحوار السقراطي» عرف أفلاطون «بالمحاورة الأفلاطونية»؛ حيث كان «شكل المحاورة» تعبيرًا جليًا عن روح الفلسفة الأفلاطونية التي تؤمن بتوليد الأفكار واكتشاف الحقائق عن طريق الحوار الحر بلا لؤم ولا حسد.

والمحاورة الأفلاطونية تتألف – في الغالب – من ثلاثة عناصر متفاوتة هي: الدراما والمناقشة والشرح المرسل، ومن خلاله تأتي آراء أفلاطون التي سنفرد لها مقالاً مستقلاً. وكان أفلاطون يعين في محاورته الزمان والمكان ويصور شخصياتها بدقة فنية مما يؤيد القول الذي يرى أن هذه المحاورات كتبت لتقدم على خشبة المسرح، بل إنها قدمت بالفعل.

ولكن الغريب في أغلب هذه المحاورات أنها ذات نهايات مفتوحة، فهي لا تصل لحل حاسم للمشكلات التي تتناولها ولكن تكتفي بالإقرار بالجهل والتخلص من الظنون والأحكام المسبقة وضرورة إعادة التناول ولكن بمنهج سديد. وكأن تعليم المنهج والطريقة هو الهدف ومن هنا فإن استخدام الشكل الحواري كان ضروريًا كما كان يفعل سقراط.

بقلم: عبد السلام حيدر

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.