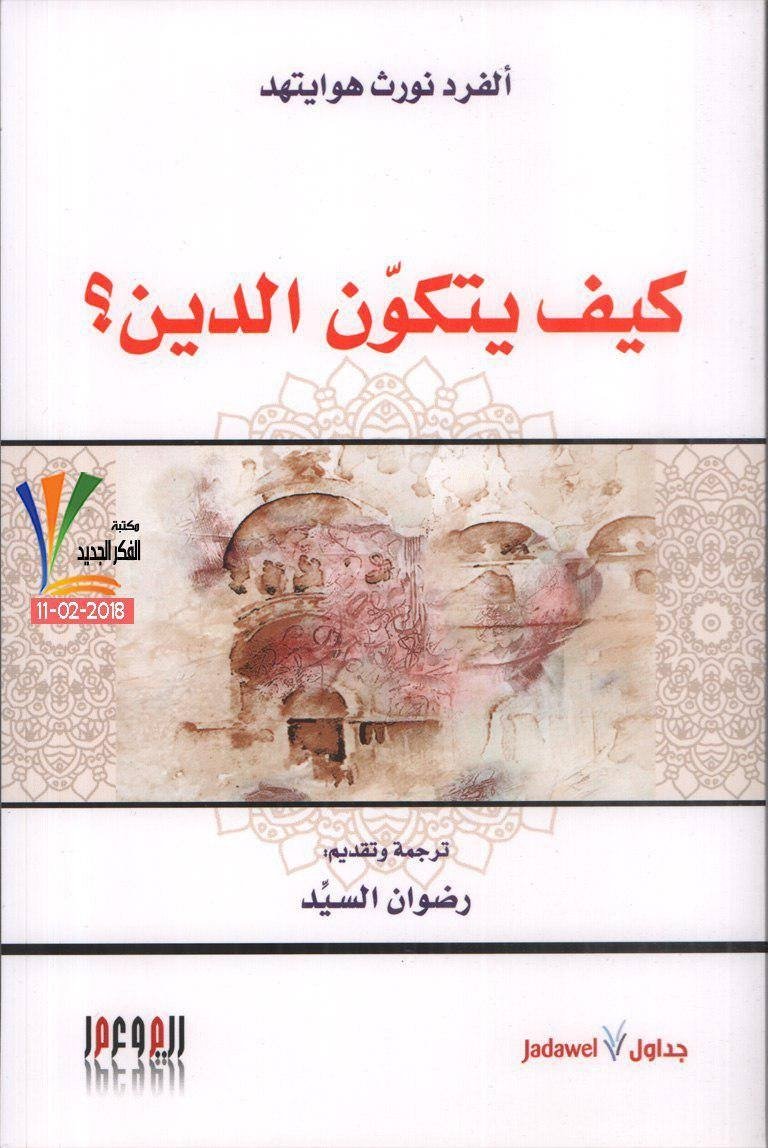

في كتاب «كيف يتكوّن الدين؟» (ترجمة وتقديم: رضوان السيّد، جداول للنشر، آذار-مارس 2017)، يتحدث مؤلفه ألفرد نورث وايتهيد (1861- 1947) عن مسوّغات الإيمان الدّيني، وكيف تبرّر الـمقولات الدينية ذاتها، ويعتبر أنّ خصوصية الدّين تتجلّى في أنّ موقف الإنسان منه دائم التغيّر والتحوّل.

ويرى أنه ليس ثمة اتفاق على تعريف الدّين بشكل عام، وماذا يعني الدين الـحقيقي، والآخر الـمزور؟ كما أنه ليس هناك إجماع على ماذا تعنيه الـحقائق الدّينية السّائدة، وليس ثمة اتفاق – ثالثاً – على ما تعنيه الـحقيقة في الدين.

وبسبب ذلك كلّه ينبغي الاستمرار في التفكير والبحث، ويصبح مطلوباً اعتبار الدّين واقعة حاضرة وقائمة في كلّ مكان على مدى التّاريخ الإنسانيّ، ويصبح مطلوباً أيضاً أنْ ندرس تلك الواقعة من أجل التأكّد من إمكان مناقشة الـمبادئ العامة، وإمكان الفهم الصّحيح لها.

ووفق وايتهيد، فإنّ العقلنة في الدّين تبدأ في مراحلها الـمبكرة بأهل النبوّة والاصطفاء، وهذا التطوّر العالي الوتيرة باتجاه «الدّين العقلانيّ» هو الذي تمثّل في التقاليد الدّينية الثلاثة الكبرى (الأديان الإبراهيمية: اليهودية والـمسيحية، وختاماً الإسلام).

ومع ذلك، فإن وايتهيد لا يفضل التقليد أو الرؤية السّامية للدّين في اليهودية والـمسيحية، لأنّها – وفْقَه – تضع الله خارج مدارك العقول، بحيث يكون مقطوع الصلة الوجودية بالكون الـمخلوق. كما يأخذ على الـمسيحية الـمعاصرة انشغالها من جديد بالرؤية السّامية هذه، فضلاً عن طرحها تصورات سهلة ذات نزوع ليبرالي لجعل الـمسيحية من دون أشواك على حد تعبيره.

وفي الأحوال كلها، يمثّل الدّين الإدراك الـمباشر على الـمستوى الفردي، إذ تمدّ الأديان العالم بالـمعنى، مع ملاحظة أنّ الله ليس هو العالم، على غرار ما في الرؤية الشّرق آسيوية ورؤية وحدة الوجود الصوفية، لكنه هو قيمة العالم ومعناه، فهو يحضر في العمليات الـخلّاقة، كما أنّه هو الذي يحدّد كلّ أنماط النظام في العالم.

يقول وايتهيد: إنّ التّسويغ، أو الإقناع، هو أساس إيماننا. وهذه هي الـحقيقة الدّينية العليا، التي تطهّر الدّاخل الإنساني. فطبيعتنا وأخلاقنا تتطوّر وفق تطوّر إيماننا. تلك هي الـحقيقة الدّينية العليا التي لا ينجو منها أحد، فالدّين هو قوة الإيمان الذي يصفّي الدّواخل. وبسبب ذلك، صارت «الاستقامة» هي رأس الفضائل الدّينية، وهي استقامة داخلية عميقة.

كما أنّ الدين – في رأيه – هو نظام للحقائق العامّة التي تؤدّي إلى إحداث تغيير في الأخلاق والسّلوك، إذا أخذت على محمل الـجدّ، وإذا عاشها الـمؤمن باقتناع عاطفيّ عميق وحي. ففي الـمدى الطويل، تتشكّل أخلاقنا، ويتشكّل سلوكنا الـحياتيّ، استناداً إلى قناعاتنا الذاتية.

فالـحياة الدّينية في الأصل هي واقعة ذاتية داخلية، وهي تعلّل ذاتها بذاتها، ثم إنّها بعد ذلك واقعة خارجية، تتّصل بالآخرين، وبالسّلوك الـحياتيّ الـخارجي الذي يتأثر بالبيئة والـمحيط.

فالدّين هو الفنّ والنظرية للحياة الإنسانية الدّاخلية، ما دام الإنسان نفسه هو الذي يشكّل قناعته به، ومن هذه الطريق يصبح جزءاً من طبيعة الأشياء بالنسبة إليه.

والواقع أنّ محاضرات وايتهيد الأربع التي ألقاها في شباط (فبراير) 1926 في بوسطن، والتي يتكون منها هذا الكتاب تعدّ مهمّة جدّاً في سياق الرؤية التطورية العلمية لجوهر الدّين ومساره، كما أكّد مقدّم الكتاب.

ومع أنّ هذه الرؤية التطورية العلمية لجوهر الدّين ومساره عادت سائدة، فإنّها ثبّتت مقولات الدّيانات العالمية، وإنْ ما زالت تقول بتفوّق الـمسيحية. كما أنّها ربطت الدّين بالعلم البحْت ربطاً محْكماً، وزعْزعت بالتالي الفكرة التي كانت سائدة لحقب طويلة عن التعاكس بين الدّين من جهة والتطور العلمي من جهة أخرى.

ففي تمهيد الكتاب، يصرّح الـمؤلّف بأنّ هذه الـمحاضرات كان هدفها عرض تحليل متماسك للعوامل الـمتعدّدة والـمؤثّرة في الطبيعة الإنسانية، وهي العوامل التي تعمل معاً وتفعل فعلها في «تكوين الدّين».

وأنه أراد من وراء إبراز هذا الترابط لفت الانتباه إلى أنّ تلك العناصر الثابتة في الدّين – وفق إدراكنا – إنّما يبدو ثباتها ضمن النظام العام للعالم، والذي من دون تأمّل عناصره لا يمكن إدراك متغيرات ذاك العالم.

وعلى رغم إقرار وايتهيد بأنّ الوقائع الاجتماعية مهمّة جدّاً للدّين، لأنّه ليس هناك وجود مجرد ومطلق له، لكنه يؤكّد أنّ الدّين يعني التوحّد والانفراد، فالذي لا يمرّ بالوحدة والانعزال لن يكون متديناً أبداً. أمّا الـحماسات الـجماعية، وحركات الإحياء، والـمؤسّسات، والكنائس، والأناجيل، وأشكال السّلوك، فإنّها جميعاً صيغ منقضية، قد تقتضيها احتياجات عابرة، بيد أنّ الغائية الدّينية تقع وراء ذلك كله. فالقيمة الفردية للأخلاق، وفق وايتهيد إذاً، هي التي تدفع لظهور الدّين. وهذه القيمة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية.

وهكذا ففي دراستنا الدّين لا ينبغي أن تسيطر علينا الفكرة القائلة: إنّ كلّ اعتقاد ديني هو خير بالضرورة، فالأمر الفاصل في هذا الشّأن هو الأهمية الـمتعالية، وحقائق هذه الأهمية تظهر بشكل واضح جدّاً عندما نحيل على التّاريخ وتجاربه وظواهره.

أمّا تجلّيات الدّين أو مظاهره الرئيسة، فهي أربعة وفق الـمؤلّف، وتتمثّل في كلّ من: الشّعائر، والـمشاعر، والإيمان، والعقْلنة. فالدّين في تمظهراته يعني شعائر منظّمة، ويعني أشكالاً محدّدة ومنضبطة من الأحاسيس والـمشاعر، ويعني أيضاً تعابير محدّدة عن الإيمان أو الاعتقاد.

وهذه التمظهرات جميعاً تنتظم في منظومة متناسقة ومتماسكة تتلاءم عناصرها في ما بينها، وإنْ كانت لا تمارس التأثير نفسه في كلّ الأزمنة والتّجارب التّاريخية.

ففي مرحلة ما من مراحل الإيمان، يتحوّل الدّين إلى مرجعية، فكما أنّ الطقوس تثير الـمشاعر التي تتجاوز ردّ الفعل باتجاه الضّرورات، فإنّ الدّين في هذه الـمرحلة الـمتقدّمة يثير أفكاراً تتجاوز الضغوط التي تبعث عليها الظروف، وتفترق عنها.

وتبعاً لذلك، يمكن الدّين أن يكون مصدراً للتقدّم، لكن ليس من الضروري أن يكون كذلك بالفعل، لأنّه في هذه الـمرحلة من مراحل «تكوّن الدّين» فإنّ الإيمان لا يخضع للاعتبارات النقدية، وبالتالي يسهل على القبيلة أن تقوّي شعائرها وتغذّي أساطيرها من دون الـحاجة إلى عوامل خارجية دافعة باتجاه التقدّم.

لقد مرّت الأديان بتطورات على الـمستوى الفرديّ، واستطاعت أن تتجاوز الأبعاد ذات الأصل الـجماعي والعام، وبدلاً من «الـجماعة» أصبح «الفرد» هو الوحدة، أو الـحلقة الدّينية الأقوى. وعلى مستوى الشعائر أيضاً، فقد طقس الرقص القبلي الـجماعي قيمته في مقابل الصّلاة الفردية التي تم تبريرها عند بعضهم بالتأمّل الفرديّ.

وينتهي وايتهيد إلى تقرير أنّ النّظر في تاريخ الأديان يثبت أن التطوّر باتجاه «الدّين الـمعقْلن» إنما يحصل نتيجة ظهور وعي عالمي أو وعي بالعالم، حيث تمدّدت ديانات الـجماعات إلى حدود العقلانية. ولأنّ هذا الوعي عالميّ، فإنّه يظلّ بدوره فردياً أو بالأحرى متفرّداً، فالدّين هو الذي يجعل من الفرد فريداً ومتفرّداً في آن معاً. إنّ عنصر التفرّد في الدّين يمكن تلمسه في مختلف التجارب الدينية التي تجسّد نوعاً من أنواع العقلاني، صادراً عن الـحدس الـمباشر.

من جهة أخرى، يمكن القول: إنّ عقائد الدّين ومقولاته تظهر في تجربة الإنسانية، باعتبارها كشفاً واضحاً عن الـحقائق الـمستورة، وعلى الـمنوال نفسه تبدو مقولات الفيزياء وتجاربها، والتي تبدو في الإدراك الـحسّي للإنسانية بوصفها حقائق محرّرة في صياغة واضحة.

ضمن هذا السّياق، يتأسّس الدّين نتيجة تواصل ثلاثة مفاهيم رئيسة في لحظة من لحظات الوعي الإنساني، وهذه الـمفاهيم تكون علاقاتها بالوقائع والأشياء في تردّداتها الـمتغيّرة مع بعضها بعضاً، وهذه الـمفاهيم الثلاثة هي: القيمة الذاتية للفرد الإنسانيّ، والقيمة التي تظهر للأفراد في ما بينهم في هذا العالم، وقيمة العالم الـموضوعي باعتباره جماعة والعلاقات الـمتبدلة والـخصبة الصانعة للعالم وأفراده، والتي تبدو ضرورية لوجود كلّ فرد.

إنّ النقطة الرئيسة في مقاربة وايتهيد هذه تكمن في إلحاحه الـمستمر على أنّ لحظة الوعي الدّيني إنّما تنطلق من الإحساس بقيمة الذّات، ثم تتّسع من بعد لتصبح مفهوماً للعالم باعتباره فلكاً أو أفقاً تنتظم فيه القيم، والتي تتعمّق بعلائق بعضها ببعض أو تتدمّر.

وتبعاً لذلك، فإنّ الـحدْس بالعالم الـحقيقي يهب التصورات الفارغة للمبدأ الذي يحدّد درجات القيمة في مضامين خاصة وواضحة.

وهو بذلك يخالف النظرة السائدة التي تقول بأنّ «الـخبرة الدّينية» لا تعني حدْساً مباشراً لدى الأشخاص، وإنما هي «فطرة» الاتجاه للصحّة، وأنّ وجودها في طبيعة الأشياء يعدّل الأهداف بحيث إنها تتوافق مع الشّروط الـمتّسقة، وهذه بدورها تضع نفسها في الاتساق الـمثالي، فالاتساق في العالم الـحقيقيّ يتوافق مع طبيعة الأشياء.

ضمن هذا الإطار، يحاجج وايتهيد بالقول: إنّنا إذا اعتبرنا أنّ «الـخبرة الدّينية» ناجمة عن الـحدْس الـمباشر بالإله، فإنّنا لا يمكن أن نأمل بالـحصول على توافق كبير، لأنّ التيارات الرئيسة للتفكير الدّيني تتقابل وتتناقض في ما يتعلّق بهذه الـمسألة.

ويستطرد ساخراً: وبالنّسبة الى أولئك الذين يسيرون في هذا السّبيل (سبيل تأسيس الإيمان على الـحدس الـمباشر)، فإنّ هناك أملاً واحداً، وهو إحْلال «العاطفة والإحساس» محل «العقل»، وعندها يمكن البرهنة على كل شيء، لكن ليس للأناس العقلاء!

ختاماً، إنّ كتاب وايتهيد يثير بدوره الكثير من الأسئلة أكثر مما يقدّم إجابات مقنعة حول الـمسائل الرئيسة الـمتعلقة بتكون الأديان، والإشكالات الـمرتبطة بها. كما أنه يحتكم إلى منطق رياضي، أو ثنائي صارم، بحيث يجعل «العاطفة» في مقابل «العقل».

ومعلوم أنّ منطق الثنائيات هذا تشوبه انتقادات ـمنهجية عدة، بخاصّة ما يتعلّق بتعامله مع الـمسائل غير الـحسية، كالروحانيات والتصوف والعاطفة الدّينية. وليس أدلّ على ذلك من الـمقولة التالية التي وردت عرَضاً في سياق ردّ وايتهيد على القائلين بالـحدس بوصفه مرجعاً للخبرة الدّينية، حيث يقول: «إنّ العقل هو الضمان الـحقيقيّ لموضوعية الدّين.

فهو يضمن له الاتّساق العام، الذي تفتقر إليه الـهسْتيريا»! والواقع أنّ ما افتقده كتاب وايتهيد هو البعد الأنثربولوجي في النظر إلى تاريخ الأديان، وهذه قضية أخرى.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.