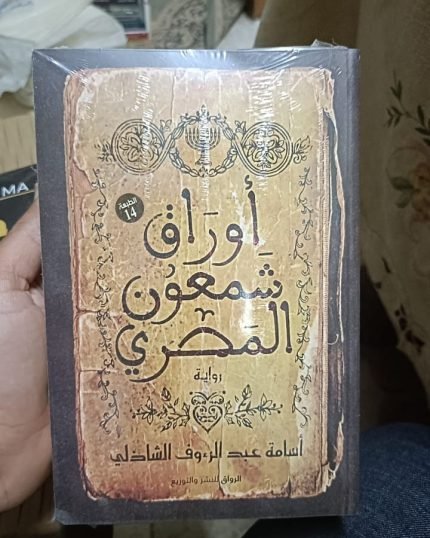

الحبكة

مهمة مخابراتية من أجل إنقاذ قرية تتحول إلى مغامرة عجائبية من أجل إنقاذ مملكة.

اصطبغت الأرض بالأحمر في ظل الحروب المحتدمة بين الأمم المتناحرة، وسط هذه الفوضى يلفي سمعان نفسه طرفا في هذا الصراع، فوق أرض تتدفق عليها الدماء بسرعة تجاري جريان المياه في الأنهار.

ثلاثة عيوب رئيسية في الحبكة

الأول هو عدم توفر حبكة! .. القصة تقريبا تدور حول بطل يصعد من قلب العامة لهزيمة الأعداء ويجمع الحلفاء للوصول إلى مراده. تقابله عقبات لا ينجح الكاتب في جعلها مزلزلة إلا مرات معدودة، وظل لدي إحساس دائم يصل إلى درجة اليقين بأن البطل سينجو.

الثاني هو الصدفة، وقد تكررت بشكل مريب في أكثر من موضع كنوع من التسليك من الكاتب لقصته، وهو ما نتعرض له في ثغرات السرد.

الثالث هو القصص المتداخلة مع أحداث الرواية، وهذا وإن كان جزء من سحر الرواية، لكنه يظل عيب من ناحية الحبك، فحتى ألف ليلة وليلة، الحبكة فيها كانت قائمة على المدهش والغريب في القصص نفسها لتأجيل أجل محتوم كانت المفاجأة بأن شهرزاد نجت من مقتلها على يد الملك. فقصة الإطار نفسها، لم تكن تستحوذ على اهتمام القارئ، على خلاف قصة الإطار هنا؛ إطارين في الواقع، واحد جاء بوصفه تمهيد على لسان مرشد سياحي يحكي القصة بوصفها وقائع تاريخية حدثت بالفعل، وهذا مفهوم بالطبع بالنظر إلى المرجعيات التي أحال إليها الكاتب من قصص تاريخية يحاكيها في روايته فائقة الجمال هذه. الإطار الآخر، هو قصة مساعي الفلاح عبد الشهيد بن سمعان نحو تحقيق السلام، وتحوله من فلاح إلى فارس إلى أمير مأمور وآمر. كان أقصى طموحه هو أن يكون جزء صغير من تحقيق السلام، فإذ به يكون نفسه صانع السلام، وصانع الملوك أيضا، أو مدمرها، من خلال حرب عنيفة يشنها على أكثر من جبهة. هذا الإطار، يتخلله عدد من القصص القصيرة الجانبية، التي لا أطالب بطبعة أخرى يُستغنى فيها عنها، فهي صارت جزء أساس من الخلفية الثقافية والتاريخية والأسطورية لشخوص الرواية، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من التدشين لترسيخ هذه المعالم الحضارية لعالم غني وثري يحتمل المزيد (متشوق لقراءة إضافة إلى هذا العالم من كاتبة تمت بصلة قرابة للكاتب). مثال رائع لمثل أسطوري يستدعيه شيخ القرية في نصيحته لعبد الشهيد بتوخي الحذر بعد أن أعطاه خيل أصيل مطية له، قائلا: (إذا أكتشفوك، فلن ينفعك سوى دابة البرّاق ذاتها!).

هذا يوضح كيف أن التفريعات القصصية، على نهج تقنية التبرعم المشهورة من الليالي العربية (قصة داخل قصة داخل قصة) قد يكون مبرر على مستويات نفسية واجتماعية وثقافية ومذهبية وتاريخية من داخل العالم، وقد تكون ضرورية لفهم شخوصه أكثر، أو لإضفاء طابع من السحر والفانتازيا على رواية تاريخية لتحصيل المزيد من المتعة أو لاستقطاب المزيد من القراء، كما أنها هامة جدا في تسليط الضوء على شخصيات حكى الكاتب قصصها بنفس الطريقة، واستخدمت نفس الطريقة في تبيان بعض أوجه النظر غير تلك التي تُروى على لسان بطل الرواية (وجهة النظر الأساسية التي تبناها الكاتب) ولكن هذا السياق / الأسلوب لم يرقى بالرواية إلى مستوى ملحمي، ولا إلى مستوى الرواية متعددة الرواة. وقد تكون القصص الفرعية غير ضرورية نظرا لأنها كانت مجرد قصص إضافية، تشغلنا عن القصة الأصلية.

والقصة الأصلية، كانت ممتعة، ومشوقة، بدرجة أرغمت الكاتب على ما يبدوا، على إدخالنا في تشعبات قصصية عامدا في إطالتها، وإن كان هذا لم يفتر حماسي، فقد أنهيتها -أثناء قراءتي الأولى- في جلسة واحدة، على مدار ثلاثة أيام إن كان يمكن تسمية ذلك جلسة واحد، والسبب الوحيد في الإطالة، هي خشية الوصول للنهاية، فهي تجربة أدبية قل أن نجد ما يشحذ حماسنا لقراءة عمل مشابه. لهذا كرهت مجموعة من الاقتطاعات، بقدر كرهي للمصادفات الغير مبررة داخل العمل، عدا المصادفة الأولى التي جاءت منطقية، وعلى مستوى من الإدهاش يرغمنا على تجاوز أي هفوات، كما أنها تعمل بمثابة خطّاف للقارئ يخطف بصره مرتقبا تبعات الورطة التي وقع فيها بطلنا، وبذلك هي تعمل أيضا بمثابة محرك لأحداث القصة. محرك الأحداث هنا ينتمي إلى النوع الذي يتم توليده من دوافع الشخصيات تجاه شيء واضح، حتى ولو سار على نهج الدعوة كما جاء في إنجيل الحبكات من كتابة جوزيف كامبل. الدافع هنا، أصلة الشخصيات، وليس الأشياء على غرار مصطلح الـ ماكغافن MacGuffin الذي يأتي كنوع من التسهيل على كتابة السيناريو في السينما.

القصة الأصلية، كانت ملحمية، ولكنها ليست ملحمة من النوع التقليدي، بقدر ميلها إلى نوعية الملحمة الشخصية (رحلة البطل). ولكن فيها ثغرة قد لا أعدها ثغرة لو أخذنا في الاعتبار الخلفية التاريخية المبني عليها الرواية، هي كمية العنف والدماء بين الحكام والأمراء داخل هذا العالم (كله فتك وتقتيل) وعلى قولة (اللي تعرف ديته اقتله) في واحدة من أكبر التطبيقات العملية في تاريخ الرواية والأدب.

بالطبع ربما هناك ثغرة أخرى في خاتمة الرواية، وهي أن النهاية كانت سعيدة (وتوتا توتا فرغت الحدوته)، بما يتعارض مع المسار الدامي للأحداث، وشحنة عالية جدا من الدسائس والمؤامرات والخيانات والإنقلابات ربما أشار لها الكاتب في آخر الرواية لما اعتزل البطل الإمارة والقيادة، في تلميح ذكي يترك الباب مواربا للمزيد من الأحداث.

ومن ثم تواردت الحكايات تباعا؛ حكاية تيمور العلاف، الوعر ابن محباس، الأميرة سليلة، جبرائيل الإفرنجي، أبو الوفاء عمران ابن العربي السليمي، الأميرة سارة، الخاتون (السيدة المرصفية الشريفة).

هناك ثغرات أخرى صغيرة جدا ولا يعتد بها (مثلا لماذا قذفوا رمحه إليه على أبواب الغاربة؟).

مقتل أمير الزرقاء الإفرنجي، وجركس بن بارم ديله، وأمير ثالث اسمه طاووس ربما كان موتور ذبح الأسود أهله. لا أحب السرد بطريقة سماع الأخبار (رغم أن الكاتب حاول تطبيق طريقة السماع والمشافهة بما فيه من أصالة عربية في متن العمل).

الإيقاع

بغض النظر عن بعض الثغرات في الحبكة كما أسلفنا، تسلسل الأحداث كان مبهر، وغني بما يشتهي له قارئ ذو بال رائق، سوف يستمتع بالمصادفات، وهي وإن تغاطينا عن كثرتها، أو بعض اللامنطقي منها، تجد الكاتب نجح في تبرير أهم اللحظات الظرفية / الصدفية في أحداث الرواية. بحيث كانت الظروف هي من حكمت.

يخصنا هنا أهم مصادفة في العمل كله، لكنها لم تأتي من فراغ، فالشاب بارع، وذو جسد ممشوق، وأنيق، وسيم، يركب حصان أصيل يليق بشخص نبيل، ويرتدي رداء يليق بالأمراء، وأي أمراء، إنه القبيل زعيم الغيلان الحمر!. صلاته للفجر، جعلته على تقدمة من صدر المجلس حتى ولو كان السبب وراء ذلك، هو إلتزامه بهذه الصلاة، فتبعه علية القوم، وخلفهم الحرّاس يبعدون ويهشون البقية قسرا. ولكن لم يتعرض له أحد.

- كنت محميا بستار قوي من جهلهم بشخصي، وهو ستار أجلسني وسط ثلاثين من أقوى رجال البلاد وأشدهم علوا. يستطيع الواحد منهم – بكلمة واحدة – أن يدمر كل من كنت أخشاهم من جامعي الضرائب، وقطاع الطرق، وقادة الجند، وشيوخ البلد! كل من يمثلون لي كابوسا، سيرتجفون رعبا لمرأى واحد فقط من تلك الزمرة التي أجالسها كتف بكتف!

ولما عرّف عن نفسه أخيرا، كان مرد ذلك، إلى نقش للغيلان على درعه الأحمر، وهو لا يعلم عن الغيلان الحمر ولا أعلم كيف كان لا يعلم عنهم، رغم أن البطل، كما توضح لي، لم يكن يفتقد للثقافة التاريخية عن بلاده، وبل وعلى ما يظهر كان متتبعا للأخبار السياسية في حاضره. مع ذلك، هو تعمد أن يضرب بالكلمة مستندا إلى حظه، ودون تمهيد، لهذا ربما بدت صادقة للحضور، ومهيبة. اختار اسم القبيل زعيم الغيلان الحمر، فتزعم بنفسه على جماعة يجهلها، أما عن الاسم، فاختار اسما مهيبا يظهر من خلفه قائد وأمير يشي بعودة أمة من المحاربي الأسطوريين. حتى إجابته كانت مقتضبة ومنطقية، ولا يجرؤ أحد على الاستزادة منه.

- ولا ثالث لتلك الفرقيتين، إلا رجلا أحمقا مسكينا، لم يترك الرعب في قلبه غير مكان ضئيل في عقله، لا يستطيع التفكير إلا في أي مصيبة تلك التي أوقعت فيها نفسك يا عبد الشهيد!.

وظلت الظروف مؤاتية على نحو كبير

- قلتها بما بدا لهم ثباتا وجرأة؛ لكنه كان في الحقيقة تجمدا من الخوف، يغلفه خداع يائس، يكافح لأجل الحياة.

كل ذلك، ونحن بعد في الفصل الثالث الذي عمل وظيفة خطاف القارئ إلى الأحداث التي ظلت تجري ونلهث نحن خلفها نكاد لا نلحق بها.

هناك فترة تنغص عليّ فيها كثرة الصدف مع كثرة مقابلة الشخصيات النبيلة؛ (شيخ الجبل، الشيخ الفولي، ابن العبدلي، الشاطر عدنان).

السرد

لم يستفد الكاتب كثير من وجهات النظر المتعددة التي قدمها، لسببين، الأول كثرة القصص الاعتراضية أكثر من اللازم، وهنا أنا أقتبس في نقطة مهمة من أحد القراء: “لان تقريبا مبيعدوش علي فرع شجرة او حد فالسكة او يضربو مثل الا ويتحكي حكايته بالكامل”.

السبب الثاني، هو إلتزام الحيادية في السرد، حتى من وجهة نظر شخصيات أخرى، وهنا أقتبس مرة أخرى عن أحد القراء: “تخيل مثلا إمرأة ذات جاه وعز ووو وتدمر منافسة لها وتحكي القصة بفخر وتصف المنافسة فتقول أجل أنا فعلت كذا وكذا بالشريفة سليلة الحسب بلا بلا بلا وطبعا تصير تمدحها كأنها رجل ولهان وليس إمرأة تتحدث عن شخص حطمته نتيجة منافسة وكره!”.

هناك ثغرات معنية بالسرد أكثر من الحبكة، يعني لا مشكلة في القصة، و في تتابعها المنطقي (عدا ما أوردناه من مشاكل)؛ أولا الإحساس بالزمن مفقود، خاصة زمن حكي الحكاية، استغرقت شهرزاد ألف ليلة وليلة لتحكي قصصها الألف أو الأقل من ألف، أما الدليل فيحكي للسيدة لمياء وأطفالها حكاية استغرقت بضع ساعات أو سويعات قبيل الفجر، بغض النظر عن الظرف نفسه، وكان الأولى حذف هذه المقدمة برغم ما يُفهم منها من توطئة تاريخية تمهيد لترسيخ الأحداث في ذهن القارئ كأنها حدثت بالفعل. ناهيك عن غياب أي إحساس بالزمن لدى الرواة حين يحكون القصص متناسين تماما أي أزمة واقعة فوق رؤوسهم. وفي الحكاية الجارية والأشخاص يعيشون فيها بالفعل، تشعر أن الكاتب أغفل بعض المواقف الحيوية التي كان حري به، الاستثمار فيها وإيراد المزيد من التفاصيل بدلا من حشو عدد غير هيّن من القصص غير ذات الصلة بالقصة الرئيسية، ولا هي حتى تقدم خلفية مرضية ومقنعة للشخصيات. هناك قفزات واضحة في حدث مثل إعلان وريث الملك والإفراج عن القبيل زعيم الغيلان ومهادنته تمهيدا لمرحلة جديدة!.

بعض السنوات تمر في صفحة، ويوم واحد قد يستغرق صفحات، هذا أدى إلى ارتباك القارئ وترهل الإيقاع. هناك قارئ ممتاز على جود ريدز، اسمه عبد الرحمن فتحي، هو من نفس عجينة نيرة حسّان (قارئة أخرى)، كتب مراجعة رغم أنها قد تبدوا متحاملة زيادة ليس بسبب النقد الموفق على نحو كبير، بل بسبب اعترافه أنه لم يقرأ الرواية للنهاية في وقت كتابته للمراجعة.

يورد مجموعة من الملاحظات تنكأ الجراح في الثغرات والهفوات داخل الحبكة ومنطق ومعقولية الحدث (السرد / الحبك، أو دوافع الشخصيات)، أتفق معه فيها، ويتفق معنا عدد لا بأس به من القرّاء.

“لأكثر من نصف الكتاب والبطل لازال بدافع هش .تخيل أن فلاحا فقيراً ضعيفاً بدنيا ومعنويا حتي يجد نفسه بداخل قصر تتدبر فيه المكائد لقتل شخص لا صلة له به. وإذا به عازم علي إنقاذه ولو مات؟”

ونعم، الشخصية كانت مثالية بشكل شبه مطلق، ولكن تم التقديم لذلك من البداية، الشخصيات المثالية لا تكون مناسبة كثيرا في الأدب، وخاصة تلك النصوص التي يُفترض بها أن تقدم تحليلا لشخصياتها، لأن الأقرب إلى الواقعية هي الشخصيات المركبة، الرمادية، المتناقضة، وغير ذلك. مع ذلك، كانت شخصية جميلة تُظهر الإصرار بشكل زائد عن اللزوم، ومكرر في شخصيات أخرى مثل غول الحق، تيمور، وجابر!. ولكن إصرارها هي بالذات كان نموذجا تقليديا نشتاق إليه، لقصة عن بطل صعد من الصفر أو تحت الصفر، ليتحول سريعا إلى أخطر رجل في البلاد بالتوازي مع القائد الأسود نفسه!.

“لأكثر من نصف الكتاب والبطل يفضح أسراره لكل من هب ودب ؟

— أنت مش الغول الأحمر !! ..

-علي فكرة أنا كنت جاي أقولك ..

–أنت الغول الأحمر الأخير 😀

-رجل المستحيل !! إيه ده يعني أنت بتهزر .”

اقتبس هنا من اعتراض لقارئ آخر:

“وحكى لهم عن غول أحمر أخير يجيش الجيوش ويخبر كل من يعترضه أنه ليس بغول حقيقي لكن لا تخبر أحد”.

لم تخلُ الرواية من قال قلت قال قالت ..أشياء كصاح قال بتردد بخوف بحماس بأسي إلخ .. شحيحة بشدة .شعرت بجفاف شعوري كبير. بل كبير ويفيض. دعك من أن لاشيء يحرك الحوار. حتي المشاعر التي تبث الروح في العمل. مشاعر (الحزن والألم والحب والأمل والفراق والدموع إلخ) معدومة!. وإن ظهرت فإنها تظهر عن إستحياء ..

_ ومن الأشياء الأخري التي أفقدت اللغة رونقها بعض الإستعراضات السجعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع مثلا

*بت ليلتي في منزل أل العلاف. لكي أستيقظ علي أخبارٍ عجاف

*يلتمون حولها في لغط. فذهبت لأري ما الغلط

الحلزونة ياما الحلزونة ..خبيني ياما يا حلزونة D:

_

ربط الأحداث ببعضها البعض كان مشوش بشدة. الرداء الروائي مهتريئ. الأحداث تقفز وتتصارع بدون أية خيوط .. التحضير يتطلب وقتا طويلا ويتم تفعيله بسود، وعندما يحتاج الحدث للشرح يقتل. وعندما لا يحتاج يُسهب

مثلا:

فكر الغادران معاً في الخطة الماكرة وقلباها علي كل وجه ثم أمسكا بالأميرة فوضعها الصعلوك في كيس ضيق ولفه في خرقة من كتان أبيض ووضعها في التابوت وخرج علي القوم معلنا أن الاميرة سقطت بغتة

أتاني الشاب ابن حاكم المدينة رحب بي واخبرني ان اسمه جابر واخذني لواحدة من الخيم واشرف علي علاجي واصبح بعدها ودودا معي واخبرني أنهم يؤيدون هدفي

كان يمكن التغاضي عن ذلك لو حدث مرة أو اثنتين .. لكان طبيعيا .. ولكن أن أشعر أن الرواية كلها خارج زمام الكاتب ،، تلك هي الكارثة.

_

سيكولوجية الشخصيات والذكورية

لنقل أن د. محمد لا يفهم سيكولوجية الشخصيات بالشكل الكافي .. دعك من أن الشخصيات الطيبة أبعادها واحدة ومتشابهة بشدة .. ودعك من أن الشخصيات الشريرة واحدة في الأبعاد بحذافيرها، المشكلة الأكبر هي في ردود الأفعال. متناقضة إما غير مناسبة. خذ عندك هذا المثال

-كما أن الرواية ذكورية من الدرجة الأولي. شخصية أنثي واحدة اُلقي عليها الضوء ثم ماتت فجأة. لا إناث في بين دفتي الكتاب .. قد يري البعض أن هذا ليس بعيب ولكنني أحب التوازن أكثر من ذلك.

في الواقع، هذا بالفعل ليس عيبا، بالنظر إلى ظروف الفترة التي تقدمها الرواية.

“كانت الغول قماشة جيدة يكتب حولها بإحترافية تفوق تلك بـ 10 مراحل مثلا. بمقومات أفضل وخبرة أوسع وبتأني”.

وفي هذا أتفق على نحو كبير.

الوصف

الحوار مبني على نظام الأخذ والرد، قال رد، وقالت ردت، بالنسبة لي اعتبره أسلوب مقيت ومختصر بشكل تقليدي وإن كان مفيد للحفاظ على سير القصة وسلاسلة الأسلوب. والقصة تعتمد على إيحاء بأنه مثل حدوتة أو حكاية شعبية: يُحكى يا سادة يا كرام.

الأسلوب في مجمله مزيج رائع بين السهل الممتنع بلمسة خالدية وما درج الكل على تقليده (نظر لي كمن ينظر إلى جواد له رأس ضفدع بأنياب ذئب)، وفيها لمسة طوّرها الكاتب على مسار الرواية وأثناء تطور الأحداث ليخرج بأسلوبه الخاص، الذي وضع به أساسات عالمه.

هناك أسلوب للوصف، مستخدم من قبل الشخصيات للتعرف على هوية من هو أمامهم، مثلا نجد أن الرسول أو النوري كان (يرتدي زيا مزركشا نفيسا، ذا لون أبيض مخلوط بصفار ذهبي، وغطاء رأس عجيب، لا هو ذو زر فأقول طربوش، ولا ملفوف فأقول عمامة، وحتما ليس بطافية)، وتبعه بـ (هذا الحصان الثمين لم يملكه إلا ثري، والثري لن يمضي وحيدا، ولن يترك حصانه لخادم. وهذا النوري يرتدي ملابس كملابس الخدم والمماليك الذين يعملون داخل قصور الأثرياء. عادة ما يلبسوهم أبهى الأزياء أمام ضيوفهم، ولا يهتمون لأحذيتهم. على أن المملوك لن يمضي دون سلاح أو كرباج). وعلى هذا استنتج الشيخ كون هذا النوري ليس رسولا، وإنما خادم استرق السمع فعرف بأمر جلل وجاء يحذر أقرب قرية. وعلى نفس الصورة كانت شخصية عبد الشهيد، وشخصية أخرى مبالغ فيها تستطيع تمييز الكاذب من الصادق (لا أعرف كيف؟). أتذكر أنه ربما كان الشيخ وهدان.

هناك أسلوب آخر، يبرر به الكاتب تصرفات الشخصيات وفق ظروف نشأتهم، حتى تلك البسيطة منها (جلست لأكل لقيمات قليلة وأنا متربص، فلم أكن جائعا، وإنما طامع في رباط المودة الذي تفرضه المشاركة في الطعام على رؤوس الكرام).

الكاتب يحاول أن ينهل في أسلوبه، والكلمات التي تشكل بنيان وصفه، من مرجعيات لغوية وثقافية وتاريخية ذات هوية عربية / إسلامية واضحة، مثل ابن البصري، علم القيافة، (له نصيب من اسمه)، (أكاد أزعم أن قوم ثمود ما نظروا بأعجب من هذا إلى ناقة صالح!)، (ضاقت فلما استحكمت حلقاتها .. فرجت وكنت أظنها لا تفرج)، (وهكذا فسرت له الماء بالماء).

وهو بارع -أو كان يحشر أي قصص وخلاص- في استعمال تقنية القصة داخل القصة، ويمزجها مع السرد من وجهة نظر الراوي الغير عليم، البطل، أو الشخصية الرئيسية، هنا القصص هي التي تُروى لها، لا شهرزاد هي التي تحكي. وجهة النظر هذه، لا تمنع من التطلع لبعض لحظات من الوقت في المستقبل القريب جدا (بعد دقائق من الحدث الذي يحدث في المشهد الآن). مثلا هو يقتطع بين قوسين ليعلن لنا عن حقيقة أنه كان مُراقب دون أن يعلم، وسوف يعلم بذلك لاحقا. ولكنه لم يكررها لاحقا.

وجهة النظر هذه، لا تمنع من تبني بطل الرواية، لوجهات نظر أخرى، فتجد يلتمس العذر لهذا الشيخ الذي أنهى خطبته سريعا بعد صلاة الجمعة في مجلس يتكون من علية القوم في البلاد وأكثرهم نفوذا وبطشا، وهو غير قادر أن يقول (اتقوا الله) إتقاءا لأذاهم (ربما من باب التقية الشيعية، فنجد أخرى هي شقيقتها السلفية!). “لم أر في حياتي صلاة جمعة أقصر وأثقل من هذه!”.

استخدم الكاتب أسلوب التعداد، فنجده يعرض ردة فعل البطل، تجاه صنوف الطعام في هذا المجلس، فلا يميز بين حلاله وحرامه، لذيذه وسقيمه، رخيصه وغاليه.

في الواقع، الكاتب يعني جيدا ببعض التفاصيل (رغم أنه أغفل وتجاهل الكثير من التفاصيل)، وتحضره الكلمات البسيطة لشرح ما لزم من مسائل، مثل قوله (أيقظتني كلماته) للإشارة إلى تحول في مجرى الكلمات. بكلمة واحدة “أيقظتني”. وأيضا مثل معرفته لاسم شخص حكى عنه شخص بأن اسمه كذا، بينما اسمه كان كذا، ونقصد الحسيني، في إشارة إلى التشتت الذي قد يحدث لما يحدثك أحد عن فلان أو علان (ليس بالضرورة أن يحفظ اسمه عن ظهر قلب).

والكاتب لغته راقية، أجمة، طغمة، هويس، بيرق، ضيعة، أنا أعشق مثل تلك الكلمات من باب أنها تهيئ لي كما لو كنت فصيحا.

ونضيف في الأخير بعض من سجع الخطاب، الذي لا يخلو من مباشرة قد تكون زائدة، إلا أن الجمع بين كل هذه السياقات الأسلوبية، دلالة على تمكن الكاتب من أدواته، وحنكته اللغوية على الصعيدين البلاغي والتقني (من نحو وصرف وتشكيل وإملاء وخلافه، رغم كثرة الأخطاء الطباعية والتدقيق اللغوي في الطبعة القديمة).

أخيرا، استوقفتني هذه العبارة

“اليأس مخلوق لا يقهر لو أحكم مصيدته عليك”

هي عبارة يائسة ولا تدعو إلى الأمل بعكس مقصد الكاتب منها، فهو يجعل اليأس شيئا لا يُقهر في الأخير.

العالم

هناك جدل حول تصنيف هذه الرواية، اتفق كل من الكاتب والناشر على كونها فانتازيا تاريخية، يرى باسم الخشن أنها لا تمت للفانتازيا بأية صلة “الفانتازيا الوحيدة في العمل جائت في دعوات بطل الرواية التي تستجاب قبل أن ينزل يداه يتكرر هذا أكثر من مرة ليفقد أي خطر معناه”. وهو محق بشكل ما (إذا ما تذكرنا الشيخ وهدان ومصيب الفولي). أحدهم صنفها واقعية سحرية، وهذا أيضا غير بعيد عن الصحة مع نهاية الرواية الغير متوقعة!.

الأجواء مشحونة بالمخاطر في هذه الرواية، ما يشير بوضوح إلى استلهام الكاتب لعصور القرون الوسطى، في العالم العربي والإسلامي، فقد كانت مظلمة على الجميع، خاصة العرب والمسلمين حيث ظلت المطامع تحيط بهم من كل مكان. الإشارات تتخطى استلهام المعالم والمعارك والأجواء والظروف إلى ذكر شخوص بعينها كأنها كانت قريبة من العهد الذي تروى فيه أحداث قصتنا، مثل صقر قريش الذي أنقذ الأندلس.

الأطماع هي الغاية الرئيسية لأي شخصية داخل العمل، ربما ساهم هذا في تسطيح بعض الشخصيات أو أغلبها، ولكنه برر وجود جماعات من اللصوص والهجامة والمماليك الذين يمارسون دورهم في (البلطجة) بكل كفاءة.

إذا قررنا أن نرسم خارطة لعالم الغيلان الحمر، نجد أن القصة تبدأ من الجنوب، أقصى الجنوب، حيث قرية بسيطة، نعلم أنها تقريبا واقعة على أقصى الحدود، وما جاوز جنوبها ربما لا يزيد عن جبال وصحراء ومن ثم مسيرة إلى بلدان أخرى حيث يمرّ على القرية بعض الحجّاج. بطل قصتنا يعيش في القرية، التي ربما يكون أقصى جنوبها / حدودها هو زمام / مقام الشيخ عصفور على مبعدة من مسيرة يومين، ومسيرة اليوم تُقدر عند الأقدمين بنحو أربعين كيلو متر أو يزيد، ربما تصل إلى خمسين كيلو متر. والقرية نائية، حتى أنها بعيدة تماما عن أي خدمات أمنية من الحرس أو الشرطة، فيعمل الفلاحين على حماية أنفسهم بأنفسهم، لقوتهم وغلبة كثرتهم على مجموعات صغيرة من قطاع الطرق واللصوص والهجّامة. لكن ليس لديهم أي مقدرات دفاعية لمواجهة أو صد هجوم من جيش منظم، مهما كان الجيش صغيرا. وهذا هو هاجس البطل الأكبر، ودافعه لمسعاه، لأنه لو قامت حرب شعواء لا تبقى ولا تذر، فلا فرصة لبقاء القرية ولا خيراتها ولا أهلها الطيبين.

والقرية على مبعدة من حاضرة البلاد، مسافة تُقدر بالأسابيع، أي أنها تجاوز الألف كيلو على أقل تقدير (مثل المسافة بين القاهرة وأسوان)، حاضرة البلاد هي عاصمتها كما يظهر من اسمها، فهي مركز الحضر، مركز الحضارة العربية، عاصمة البلاد، ولم نعرف اسم للبلاد إلا أنها بلاد العرب بكل تأكيد.

القرية قريبة من منطقة مليئة بالواحات، ربما القرية عبارة عن واحة منها، هناك معالم قريبة مثل آبار بني مر وأسود الجبل (جماعة وليس منطقة)، ولكن أخطر منطقتين هما وادي الضياع ووادي الموت (عبر القائد الأسود كلاهما!).

نعلم أيضا، أن البلاد مقسمة إلى أقاليم، بطبيعة الحال، أو كما تقتضي الطبيعة في أي بيئة جغرافية إلى تقسيمها بحسب الاتجهات الأربع الرئيسة (لا يُشترط أن يكون هذا هو النهج الوحيد في تصنيف الأقاليم). أبسط صوره لهذه الطريقة في التقسيم، لما نقول (وجه بحري – وجه قبلي). القرية واقعة في أقصى الجنوب، داخل نطاق الإقليم الغربي. والإقليم الغربي، هو مزيج بين الريف والبادية، وتجمعات للقرى والواحات في قلب الصحراء. وفي المجلس العظيم الذي عُقد في الإقليم الغربي، استغرب عبد الشهيد: (لكان هذا الجمع في الحاضرة، وليس في قرى الغرب وواحاته المتناثرة). عموما الإقليم الغربي أقرب إلى صعيد مصر الواقع في جنوب البلاد ويمتد إلى غرب البلاد في مساحات واسعة من الصحراء الكبرى. الإقليم الغربي هو حدود البلاد حيث يقع (الثغر الكبير) ولكن في البداية لم أتبين تحديدا أهي حدودها من ناحية الجنوب أم الغرب (وربما كلاهما). الثغر الكبير -الذي يحكمه ابن عامر- يمكن أن أتخيله كسلسلة من الجبال على شكل زاوية أو حرف الـ دال (د) إن استقام ضلعه القائم / المائل. بحيث تمتد ذراعي الزاوية لتحيط الحدود جنوبا وغربا. ولكن في سياق من حديث شيخ بني الأسود، نفهم أن الثغر الكبير ربما يكون سلسلة من الجبال أو وادي كبير يقع عند غرب البلاد أقصى الإقليم الغربي، لأن الكاتب أشار إلى وقوع الثغر الكبير بالقرب من النهر قبل الواحات (واحات البوادي قبل واحات ساوة)، وأعتقد أيضا أن الثغر الصغير يقع على مقربة منه، والأرجح أنه وادي، ربما واديان وليس وادي واحد. لا أعرف أو لم ألحظ هل هما إلى الناحية الجنوبية أم الشمالية من النهر.

هناك إقليمين آخرين واقعين جنوب البلاد، هما الإقليمين الجنوبين، واقعين أقصى الجنوب من الإقليم الغربي / الجنوبي. قرية بطل القصة إما في أحد هذين الإقليمين، وإما في الإقليم الغربي (الأرجح في الإقليم الغربي)، ولكن لم يوضح الكاتب ذلك بشكل مستفيض. كما لم يبين لنا قدر اتساع الإقليم الغربي بالضبط، فعلى ما يظهر لنا، نجد فيه بعض أمجاد بلاد المغرب الإسلامي والأندلس. وأمراء الغرب كثر، وأقوياء، والحكم لديهم أكثر استقرارا من بقية أقاليم البلاد.

الثغر الكبير، ليس مجرد تخوم يفصل بين الجنوب الغربي والشمال الشرقي، الثغر الكبير فيه أكبر مدن الغرب (فبعد انهيار المملكة، أصبحت عاصمة للإقليم الغربي، يدار منها شئونه وأحواله، سواء ما بين قراه ومدنه، أو ما يأتي من مملكة بارق وقبائل الطارق في غربنا) (كان بنو الطارق قبائل شهيرة، تملأ كل ما غربنا بعشائرها، ولهم بنا علاقة طيبة، وتجارة هادئة، وعرفنا عنهم قوة الحرب والقتال، وكثرة الجنود كعدد الرمال، لكنهم لا يحبون الغزو والسلب، وإلا اجتاحوا العالم كما فعل الأهبال). وبالطبع لا يحتاج الأمر إلى كثير فطنة لنعرف أن قبائل الطارق هم ببساطة الطوارق أنفسهم أكبر قبائل ليبيا والمغرب العربي.

الثغر الصغير، بعد الثغر الكبير، عند الجسر الواقع فوق أكبر تفريعات النهر، هما نهرين تقريبا، ولهما تفريعات كثيرة في الشمال، قرب الشرق، حيث المستنقعات والمياه الضحلة والأحراش. وحاكم مدينة الثغر الصغير هو الوالي، ولا أعرف ما كل هذا الكم من المناصب بدون فائدة (ملك، وريث للملك، ولي العهد، والي، وخليفة، وحكام وأمراء وقادة وغير ذلك الكثير). وعلى مقربة من الثغر الصغير، هناك طريق تجاري صحراوي كالعادة يربط بين الشرق والغرب. وحول واحة على الطريق، بُنيت مجموعة من القلاع والحصون الصغيرة لتصنع مدينة سُميت بـ الغاربة. ربما لقربها إلى الغرب أكثر رغم أنها واقعة في الشرق. سبب التسمية كما أورد الراوي هو نجم اسمه الغارب (من يمضي على هداه وقت الغروب، يصل للغاربة، ومنه جاء اسمها). و(أهل الغاربة قوم خشنون، منغلقون على أنفسهم) ولهم دور حاسم في عودة الغيلان الحمر.

البلاد موزعة على ثمانية أقاليم؛ 1-الإقليم الغربي والواحات يشار إليه بـ (الغرب)، 2-الإقليم الشرقي / الساحل الشرقي – الميناء الكبير والزرقاء، 3-إقليم شرقي آخر حيث بني الأسود هذا الإقليم يُشار إليه فقط بـ (الشرق)، 4،5-إقليمين جنوبين جنوب الإقليم الغربي وغير ذا أهمية، 6-إقليم الوسط والحاضرة / العاصمة. 7-والإقليم الشمالي شمال العاصمة والنهر حيث الثغر الصغير والمستنقعات الشمالية والأحراش والأحباش (ربما كان يقصد الحبشة بشكل مقلوب، وربما كان يقصد شيء مشابه لأهوار العراق)، وبالقرب من هناك يقع الثغر الكبير لا أعلم تحديدا هل هو في الوسط، أم الجنوب، أو ربما هو إلى الجنوب الغربي أقرب، حيث يقع على مقربة من الجميع. 8-أخيرا هناك إقليم آخر هو الجنوب الشرقي جنوب الشمال الشرقي، ويقع في الشرق موازيا من الغرب، أعتقد أنه قريب جدا من البحر والسواحل حيث مدن السور العالي والصيادية وغزوات القراصنة. الزرقاء تحديدا واقعة على الساحل الشرقي لكني لا أعرف مقدار قربها من المدن الأخرى الشاطئية / الساحلية.

الزرقاء، مدينة عظيمة تشابه الحاضرة في علو شأنها على أصعدة سياسية ومعمارية واقتصادية، تقع على الساحل الشرقي للبلاد حيث الميناء العظيم، ويمكننا بسهولة تبين إحالة لفظ (الزرقاء) إلى أسطورة زرقاء اليمامة، واليمامة قديما كان إقليم يحتل رقعة واسعة من جزيرة العرب، يحدها من الشرق البحرين، واليمن من الجنوب، والحجاز من ناحية الغرب، ونجد من الشمال، أي أنها كانت السعودية ومجموعة الإمارات والممالك من حولها قديما. يصوّرها الكاتب أنها قبل سقوطها، كانت حضارة عظيمة يقترن ذكرها بالحاضرة، وتأكيدا على وجه الشبه بين الزرقاء وجزيرة العرب، يورد الكاتب المزيد من التفاصيل مثل الساحل الشرقي العظيم الذي قد يكون إشارة إلى الخليج العربي أو خليج عدن أو البحر الأحمر، ناهيك عن كون الاسم مطابق لاسم (نهر الزرقاء) في الأردن، والأردن كما هو معلوم جزء من الخليج بقدر انتماءها إلى بلاد الشام، ويذكر أيضا الصحراء الشرقية، وأرض العرب معروفة بمساحات واسعة جدا من الرمال تعد هي الأكبر في العالم (الصحراء الكبرى، والربع الخالي) ما كان مصدر إلهام لسلسلة روايات كثيب من إبداع فرانك هربرت.

قلعة ومدينة ساوة، وهناك في الواقع منطقتان تحمل اسم ساوة، واحدة في العراق وأخرى في الإيران، نميل للأخيرة لأن حاكم المنطقة شهاب الشركسي معروف بكونه حاكم المنطقة وحاكم قلعتها، هناك بالفعل قلعة في إيران إسمها قلعة ساوة. يؤكد على ذلك، اسم حاكمه ونسبته إلى الشركس، والشركس عرقية تعيش في إقليم القوقاز الواقع بين إيران وروسيا ومشتمل على بعض الدول من جنوب أوروبا. مع ذلك، قلب الكاتب الآية والاتجاه فجعل ساوة خاصته واقعة في غرب البلاد، ما يشير إلى كونه ربما يقصد واحة سيوة، وقد ذكرها بهذا اللفظ: (واحات سيوة في الغرب) وواحة سيوة تقع بالفعل في الصحراء الغربية في مصر، تتبع إداريا محافظة مطروح. ولكنه ربما استلهم بالفعل تشابه الاسمين، ليقدم طبيعة صحراوية قاسية هي مزيج بين جبال القوقاز وكثبان الصحراء. قلعة سيوة، واقعة على ما يبدوا في الجنوب الغربي للبلاد. ساوة هذه، أو مدينة ساوة، ليست قلعة واحدة، بل هي سلسلة من القلاع ممتدة على طريق مختصر يوصل إلى الحاضرة. والكاتب يميز بين ساوة الواحة، وساوة القلعة. هناك أيضا مناطقة متاخمة بين واحات الجنوب والغرب، مثل الجبل الكبير حيث يقيم ويتعبد الشيخ وهدان. يقع وادي الضياع شرق ساوة، وأعتقد أن ساوة تلك قريبة من قرية البطل باعتبار كل المنطقتان تابعان لنفس الإقليم. لاحظ أن القائد والملك، كلاهما فلاحان!.

الحاضرة، وقد أشار إليها الراوي باسم العاصمة في أكثر من مرة، إلا لو كان يقصد عاصمة أخرى غير الحاضرة. ويمكن أن نفهم من وجود النهر شمالها، بأنها بالفعل تُحاكي القاهرة. الصراع العنيف الدائر من أجل الاستيلاء على الحاضرة، بين بني الأسود والمماليك والأهبال والفرنجة ما هو إلا صراع دائر على قاهرة المعز في عالم موازي، وربما على المحروسة كلها.

الحاضرة مع ذلك، قد تكون إقليم شاسع، تقع العاصمة شماله، والنهر يقع شمال العاصمة، والعاصمة فيها عدد كبير من الجزر والحصون تُغري الطامعين. الحاضرة إذن، فيها العاصمة، وفيها إقليم الوسط، أو هي جزء منه، أو مجاورة له. إقليم الوسط هو مركز البلاد بكل تأكيد، وفيه أكبر تجمع من الأمراء والمماليك.

الإقليم الشرقي، ونقصد هنا إقليما آخر غير ذلك الذي يقع عليه الساحل الشرقي، ربما يقع هذا الإقليم خلف هذا الساحل / الخليج، ممتدا هناك عبر الصحراء ومتحصنا بالجبال. وربما لم يكن إقليما داخل البلاد، بل خارجها، بلاد مجاورة لها، وعلى قولة شيخ بني الأسود (نحن في الشرق، موطن قبائل بني الأسود، ومستقر ملكها). وذكر الكاتب للشام، حيث أشار إلى كون الجبلي أميرا كان مملوكا شاميا، يؤكد أن شرق بني الأسود ربما كانت هي جزيرة العرب. ربما هي أقدم بقعة معروفة في الشرق، أي اليمن (تشير بعض النظريات إلى حضارات يمنية أعرق من شقيقتيها المصرية والبابلية). ونحن نعرف أن أهل اليمن، معروفين بلونهم الأسمر أو الأسود. نفس صبغة اللون هذه، يتميز بها أهل المغرب العربي من ليبيا إلى المغرب. هناك مدينة في الشرق داخل الرواية اسمها طرابل، واضح جدا أنها ينقصها حرف وتصير طرابلس، ما يوضح شدة قبائل بني الأسود، إذ مزج الكاتب فيها بين قبائل المشرق والمغرب العظام، وذوي البأس الشديد إذا أذن الآذان للقتال. الكاتب أسرف في توضيحاته حتى أنه قالها بالاسم (ودوما في السوق تجد رجلا من أهل ساوة، فتجارتهم قد تتسع أحيانا حتى تصل لبلاد الحجاز شرقا، والسواد جنوبا). أعتقد أن أهل ساوة، فيهم أيضا اقتباس من أهل العراق وتجارة الثمر. وقد وضح الكاتب بما لا يدع في صدري مجال للشك، أن الأساودة هم أهل اليمن، والغيلان هم أهل قريش، نجد والحجاز، فقديما، ولليوم كانت الجزيرة موزعة على إقليمين كبيرين؛ اليمن في الجنوب، ونجد والحجاز في الشمال. والمعروف أن لشبه الجزيرة العربية خمسة أقاليم رئيسية، الثلاثة المذكورة بالإضافة إلى إقليم تهامة، وإقليم البحرين. والمعروف أيضا الصراع الأزلي بين قبائل العدنان في شمال الجزيرة، وقبائل القحطان في جنوبها. ربما في اسم القبيل تلك النزعة القبلية الواضحة في قبائل العرب.

هناك ذكر لعشائر بني سليم في الشرق المنكوبة من الأساودة، وميت الدم.

الإقليم الشمالي، وبنفس الطريقة المقلوبة، هو هنا يشير إلى إقليم فيه أحراش أقرب ما يكون إلى مجاهل أفريقيا وغاباتها. هو فقط جعلها في الشمال بدلا من الجنوب نظرا لكون هذا العالم، خيالي بطبيعة الحال. أعتقد أن (الثغور) منطقة واقعة هناك، بحيث تكون المقابل الشمالي الشرقي للحدود الجنوبية الغربية (الثغر الكبير).

هناك ذكر أساطيل الصيادية، السور العلي، مدينتان عظيمتان ومتناحرتان في حرب دامت لأكثر من مائة سنة، ولفظة سور ربما تحريف لمدينة صور، أو شيء آخر طفيف في ذاكرتي. على أكل، أميل للاعتقاد أن هذه المدن الثلاثة (الصيادية، السور العلي، طرابل)، وربما نضيف الغاربة، هي أقرب إلى بلاد الشام بعد ما لزم من تعديل. بما في ذلك جزر الغطسان، أعتقد أن هذه المناطق قد تمثل بلاد فلسطين والشام بما فيها الأردن والعراق.

جبل الهالكين، وجبل الضائعين، وضعت أنا في تبيان خارطة للبلاد.

الخطاب

هناك مساحة واسعة من هذه البلاد التي تحتل رقعة أرض غير صغيرة بالمرة، هي دول ودول / ممالك وممالك، يتنازع عليها خصوم أبرزهم بشكل رئيسي هم الفرنجة والأهبال. الفرنجة هم الغزاة الصليبين من أوروبا، إنجليز أو فرنجة أو جرمان. الأهبال الذين يُضرب بهم المثل في الفتك، لما فعل القائد الأسود فعاله (وأشبع جنودهم ذبحا وتقتيلا، لم يُعرف مثله منذ غزو الأهبال)، هم المغول كما هو واضح.

قطعة الأرض الموزعة عليها أقاليم هذه البلاد على ضفاف بحورها وأنهارها، هي قطعة أرض منبسطة بدون حدود واضحة تمتد إلى أقصى جنوبها وشمالها ما بعد حدود بلاد الأعراب، وما بين سهل في الجنوب وأدغال في الشمال (يُعتقد أن بعض الغيلان أتوا من الجنوب الأقصى، والبعض يزعم بل من الشمال الأقصى).

الكاتب يشير هنا إلى كون الغيلان من الشرق وهم معروفون بالقوة، ربما أصلهم أصلا يرجع كفرقة منشقة عن بني الأسود، أو من الجنوب، في نقطة ربما يشابه فيها الأفارقة والأمازيغ، وهم أيضا معرفون بالقوة والجبروت.

عالم الرواية، تتكون معالمه من مصر، وما حولها من بلاد عربية كما أوضحنا أعلاه، وفرقها الرئيسية ما هي إلا

الغيلان هم أهل الشرق والحجاز، وبني الأسود هم أهل اليمن، ذكر الكاتب بعض أحقية بني الأسود في المُلك، ربما تكون إشارة إلى ملوك اليمن أول من عرف العرب من ملوكهم وحكامهم.

الأهبال هم المغول (بمشتقاتهم المختلفة: التتار، الهون، بل وحتى الهكسوس لو ينفع)، والمغول كلمة تشير إلى تغول بمعنى توحش وازداد بطشه، فقط الغيلان هي القادرة على التصدي لهؤلاء.

كما أن الكاتب ذكر غزوهم للعراق، وأشار إلى كونهم قادمين من مكان ما خلف الشرق، وذكر باللفظ أن حكامهم وقادتهم يحملون لقب خان أو خاقان، وهي ألقاب عُرف بها المغول في العالم الحقيقي.

الهبال في اللغة من ضمن معانيه الفقد وليس فقط فقد العقل بل الموت فـ هبلته أمه تعني ثكلته.

الفرنجة لم يكن لهم دور محوري في القصة، وما زادوا عن كونهم يمثلون نوع من (الأعداء) أو (الأخطار) التي تُحيق بالوطن.

الأحداث تحيلنا إلى واإسلاماه، وبعض قصص صمود الأمة الإسلامية / العربية. أكثر مما تبدوا في ذهن القارئ كنوع من فانتازيا سيد الخواتم، لعبة العروش، بل وصل ببعضهم إلى تشبيهها بـ مباريات الجوع وهاري بوتر!. وكأنها مجرد أمثلة يتم استحضارها بناءا على صور معروفة دون قراءة حقيقية لهذه الأعمال. العمل أقرب إلى فانتازياتنا العربية، وتشعر أنها مزيج غريب، موفق في حال، وغير موفق في أحوال، من قصص ألف ليلة وكليلة ودمنة والسير البطولية

يقول محمد الدواخلي:

“فالاهبال قد يكونوا التتار او الهون او الهلالية او الامريكان في عصرنا الحديث

القائد الاسود نموذج تكرر عبر التاريخ ايضا في الشريف حسين والالفي الكبير السمؤل

في مواجهة الوريث (عبد العزيز آل سعود-محمد علي باشا-عبد الرحمن الداخل)

هذا بلد خيالي تماما لكن خريطته تشبه خريطة مصر بما يتيح للقارئ نوع من الالفة والتفاعل معها”

الغيلان بالذات، رأى فيهم البعض تجسيد أو إسقاط على جماعة الإخوان المسلمين، وتاريخهم الجدلي والعنيف، خاصة وأن الغيلان، على ما يبدوا، في البداية وحتى النهاية، مرتبطين بأعمال عنيفة، ومرعبة، وربما غير بطولية.

الرواية عجائبية، بطولية، ذكورية، ودموية، خاصة الأخيرة، وأنقل لكم عن أحد القراء اقتباسه عن مدحت شلبي (معلق كروي شهير):

-يخرب عقلك ياراجل ، ده انت دبحت الدنيا كلها ياراجل ، ده انت جزار يا راجل.

صراع عنيف ومرير لأبعد مدى بين قبائل الأساودة، والغيلان، والأهبال، والفرنجة، والأمراء، والمماليك، وحكام القلاع، وقادة الجند، والقراصنة، والهجامة وقطاع الطرق واللصوص، وغيرهم الكثير.

“وسرعان ما صعد الإمام على المنبر, كان مرتجفا مرتبكا وخطب خطبة قصيرة للغاية ليس لها معنى. ولو أنني كنت مكانه أخطب في عصبة من الفجار ذوي البطش الذين لا يرجى منهم رحمة فماذا أفعل؟ أأنهاهم عن منكر يفعلونه بلا خشية أم آمرهم بمعروف يبغضونه بلا حياء، أم لعلي أحدثهم عن أحكام الصلاة التي لا يؤدونها غير هذه المرة! ربما ذكرت بعض أحداث الصحابة وقصص الجهاد فيتهمونني بالتحريض على محاربة الفرنجة والأهبال الذين أصبحوا حلفائهم. لا أستطيع في مثل هذه الخطبة أن أقول اتقوا الله لأتق أذاهمّ!

ونزل الإمام كما صعد مرتجفا ليصطف خلفه حكام البلاد والقابضين على شئون العباد, لم أر في حياتي صلاة جمعة أقصر وأثقل من هذه!”

هناك تصدير زائد عن الحد، ومباشرة في المواعظ والاقتباس عن الحديث والقرآن، والمثل الأخلاقية الإسلامي منها بوجه الخصوص، لكن الأمر لا يزيد عن ذلك، فالكاتب لم يتبنى تصريحا أو تلميحا أي وجهة نظر سياسية عدا الدعوة للوحدة الوطنية، وكل ما في الأمر أنه سرح بخياله ليس إلا، وهذا أمر محمود في الأدب، أجمل ما في الأدب خياله.

الشخصيات

الشخصيات تزداد أهمية من بين أدنى الشخصيات، وهو عبد الشهيد أدنى الفلاحين مرتبة، كونه منبوذ بسبب وموصوم بما فعله أبوه، حين هروبه من القرية في معركة سابقة للدفاع عنها. عبد الشهيد فلاح مثابر، ومقاتل ماهر، وربما قوي بخلاف ما جاء في نقد أحد القراء باقتران الفقر مع الضعف، وهذا مما يستوجبه بطبيعة الحال العمل في الفلاحة، تستدعي من الفلاح قوته ليتمكن من حماية أرضه.

مع ذلك هو مجرد شخصية عادية، هو الأقل أهمية، يتصاعد نفوذه تدريجيا ليصبح الأكثر شهرة والأكثر أهمية في خاتمة الرواية، وهو تطور محمود وطبيعي نظرا لمسيرته وسير الأحداث معه، وهو مما لا يتنافى مع الواقع ووقائع الحياة من تقلب في الأحوال. خاصة وأنه هو، من صنع نفسه بنفسه، في المقام الأول كعامل رئيسي، بالإضافة إلى عوالم أخرى.

أعجبني جدا التدرج في الشخصيات، بداية بشخوص القرية الغلابة (عبد الشهيد، عطية، حسن السماك، سعد الكلاف) وما بين رسول، قد يكون هو الأدنى مكانة بين مراتب الأمراء والسلاطين (أتى شخص يرتدي ملابس غالية، ويركب حصانا لم أر له مثيلا)، والشيخ غلاب، ونائب القاضي (زعيم خدام الضريح). الحسيني، وسلفه السابق كان عمه سعيد. نائب القاضي، هو قاضي، من تواضعه في حضرة مقام الشيخ عصفور خجل أن يطلق على نفسه قاضيا، أو أميرا، أو قائدا للجند. منذ البداية، سوف نعرف أن هؤلاء النماذج الثلاثة (قاضي، أمير، قائد) هم من يمسكون بمقاليد الحكم بالإضافة إلى علية القوم من الأثرياء. قلت يمسكون، ولم أقل يتحكمون، لأن الفوضى تدب في أرجاء البلاد.

الحسيني، واسمه كما نكتشف لاحقا هو شريف بن الأشرف، ونحن نتحرك من الرسول / الخادم (نوري) صعودا إلى شخصية مخدومه، فهو يخدم في قصر (ابن العبدلي).

وفي قصر العبدلي، نتعرف على الشخصيات الأعلى نفوذا من زعماء وحكام الإقليم الغربي والأقاليم الأخرى؛ لازوردي (وهو واحد من كبار أمراء المماليك، وسبحان من ملكه ثمانية آلاف مملوكا، بعد أن كان هو نفسه مملوكا، يُباع ويُشترى)، وشهاب الشركسي حاكم مدينة وقلعة ساوة، والأمير الأبيض حاكم الزرقاء، وهو (رجل شديد البياض، يرتدي حريرا مزركشا، هو الأمير العظيم حاكم الميناء الأكبر في البلاد، يتحدث بلكنة تفضح أصوله الفرنجية)، وابن عامر، وكنيته أبا وكيع (أقوى رجل في الغرب، وسيد الثغر الكبير). والأمير جركس ابن بارم ديله، والموتورين من أمراء بني الأسود. كايدهم ابن بارم ديله شقيقه ينضم للغيلان.

وبسرعة، يتعرف القارئ، على أهم الشخصيات في البلاد -أهم من المذكورة حتى- شيخ بني الأسود (الأسود الكبير) وابنه القائد الأسود، ومن هذا اللحظة يمكننا أن نميز رايتين سوف تقود الحرب؛ الراية الحمراء وحملتها هم الغيلان الحمر، الراية السوداء وحملتها هم بني الأسود.

وفي لحظة واحدة صار بطلنا واحد من الأمراء الأقوى والأوسع نفوذا في هذا العالم؛ القبيل زعيم الغيلان الحمر.

هناك نقطة محورية غائبة جدا عن الكاتب، لماذا لم يتقصى أحد أخبار ظهور أو عودة الغيلان الحمر، ليكتشفوا بسهولة أن هذا ما هو إلا مدعي، نفس الأمر حادث مع الكاتب حين لم يستطع إحكام حبكة لقصة عن أصل الغيلان. مع ذلك، تظل الفصول التي تُظهر رهبة الغيلان هي الأفضل.

هناك مسارات أخرى لمزيد من الشخصيات الفرعية، متباينة في الأهمية، نتعرف عليها خلال رحلة البطل، مثل حكاية القائد الأسود وفعاله مع الجبلي والمرصفي، الجبلي أمير مملوكي من الشام حاكم على بضع جزر نهرية في النهر الواقع شمال العاصمة. نازعه عليها المرصفي الذي كان ابن واحد من قادة الجند في جيش الملك، ورث الزعامة عن أبيه. نتعرف أيضا على الأميرة زهيرة بنت الأمير كامل سليلة الملوك والمنتسبة للخلفاء العباسيين، زهير بن تيمور العلاف، الأمير الشهابي آخر أمراء بيت الملك، عبد بن محمد ولي العهد، البحار عمر بن الأشرف، ابنة الشهابية زوجة حاكم طرابل، وخاتون المرصفية، وآخرين.

نأتي إلى الشخصية الأكثر أهمية؛ القبيل. معظم الشخوص بلا دوافع معقولة، وعبد الشهيد هو الأكثر تماسكا في تصميمه. تكوين شخصية عبد الشهيد مثير فعلا، فهو يتحرك وفقا لظروفه المحيطة، يساعده على ذلك دهائه وسماته الجسدية، أخذته الجلالة لإثبات جدارته وغسل عار والده، فقبل المهمة التي كُلف بها، ساهم في ذلك، قوته كونه فلاح، ومهارته في استعمال الرمح كونه طويل ممشوق القوام (ربما يجيد استعمال العصا وإن لم يظهر هذا في القصة). بالإضافة إلى كونه وسيم، على وجهه إمارات النعمة، فنقول أنه أمير، ودروب الحياة تشققت على وجهه فنقول أنه مقاتل. أو هكذا يتبين من يراه أو يلقاه.

والراوي ينجح في تعريفنا على شخصية عبد الشهيد منذ البداية، من خلال تبنيه لأسلوب الروي من وجهة نظر الراوي (الغير العليم)، أي من وجهة نظر البطل. ومن خلال المرور على تفصيلات صغيرة، ضرورية من أجل واقعية السرد، وفي نفس الوقت، مفيدة لفهم دواخل الشخصيات، مثلا، نلحظ معرفة عبد الشهيد، بأن مهمته هذه قد تكون انتحارية، فيوصي بقطعة الأرض التي يملكها أن تذهب إلى ابن عمته دون جدال أو نزاع، رغم كراهيته لابن عمته، نفهم من حواره مع شيخه أنه يخشى ربه أكثر من كراهيته لابن عمته. لذا، هو يعلم بأنه قد لا يعود، وربما يصير اسم على مسمى فينال الشهادة. تختلط مجموعة من الأسباب (الدفاع عن وطنه وأرضه، سعيه لرد اعتباره، مرجعيته الدينية، ومبادئه الأخلاقية، بالإضافة إلى سماته العقلية، وشجاعته في الأخير) كل هذه الأسباب تمتزج بانسيابية لتصنع دافعه في قبول هذه المهمة، وفي خوض المغامرات التي تعقبها. ونتعرف عليها أكثر مع توالي الأحداث، وتتكرر بشكل غير ممل ولم يُكثر منه، مثل فكرة شاعرية حول قيمة الأرض (تخلق من ترابها، وتنمو بثمارها، وتسكن على سطحها، ثم تدفن في جوفها). الأدهى من ذلك، أنه لم يكن فلاح بسيط، كما زعم هو نفسه مرارا، بل كان متبني لوجهات نظر سياسية مختلفة، ولديه القدرة على تقدير الأمور بمقاديرها، وتقييم الشخوص التي يقابلها على صعيدين، إما مستغلا تحليله النفسي والفكري للموقف، وإما مستندا إلى معرفته السياسية العميقة والدقيقة، وذلك ظهر جليا في حيلته لدخول المجلس لما أدرك أن الحارس لا يميز الشخص إلا بقدر فخامة اسمه!. (فلما أعلن نائب القاضي عن نفسه باللقب الذي يعرفه الجميع (زعيم خدام الضريح) أشار له الحارس للذهاب إلى القاعة اليسرى (حيث التافهين). مع أن (هذا الرجل يقود وقت السلم خمسمائة رجل، يزيدون وقت الحرب لخمسة آلاف، وله حلفاء كثر يمكن أن يمدوه بالمزيد.). ويستطرد: (بينما أتى في عقبه زعيم أسود الجبل، فأرسله الساذج لليمنى، وأسود الجبل ما هم إلا جماعة من قطاع الطرق، الذين لم يجدوا ما يكفي من تجارة لسرقتها، فتحولوا لمرتزقة يؤجرون سيوفهم لمن يحتاجها من أصحاب القرى.).

الشخصية مثالية بشكل زائد عن الحد، هذا صحيح، قارئة اسمها يسرا ذكرت في مراجعتها: “وفكرت في إسم البطل … عبد الشهيد بن سمعان … هل كان الإسم بهذا الشكل مقصودا؟ فالله قد شهد صدق نيته واطلع على ما في قلبه وسمع ندائه في أكثر من موضع، أم أن الإسم مجرد إسم يبدو قديما وغير ملفقا”.

وكانت تعليقاته على الموقف أو الأشخاص حاضرة، فنجده وسط هيبة الجمع من البسطاء أو صغار الزعماء من الأمير الأبيض يتفوق عليهم في معرفته بأنهم (لا يدركون أنه مجرد ألعوبة لا قيمة لها. فالقراصنة الذين استولوا على المدينة، واتخذوا ميناءها قاعدة لهم، أمرّوا عليهم أميرين من الفرنجة، الذين سقطوا أسرى في أيديهم، ويقال إنهما شقيقين من أبناء الملوك، فقط ليكونوا واجهة جميلة، تحفظ حقوق المدينة لدى باقي الأمراء من جيرانها).

ونزيد على ذلك، أو يزيد علينا الكاتب، فيضفي على شخصيته نكهة من السخرية المحببة إلى النفس برغم كل ما فيها من مرارة، في صدر المجلس، وأثناء تناوله الطعام يعلق قائلا: (ولم أتصور أن أذق ما هو ألذ منه، وحتما يليق بأن يكون آخر زادي!)، (لم تجبني قصيدة المدح تلك عن سؤالي)، (خاطبة في دروع حمراء).

الفصول التي تحكي لنا عن ماضي الغيلان الحمر هي الأكثر إمتاعا، بالإضافة إلى ذروة الأحداث والملحمة الكبرى. يظهر لنا جليا مقصد الكاتب من الغيلان الحمر، هم مزيج فريد من الأتراك العثمانيين، مع صلة قرابة للمغول، وأصول شرقية من الشرق أو جزيرة العرب، ولكن أكبر مصدر إلهام هو الأندلس وفاتحها عبد الرحمن الداخل (صقر قريش). وانظر إلى اسم الغول الأخير الحقيقي، هو ابن العبدلي، هو حسن حفيد عبد الرحمن العبدلي الذي هو الغول الأول، غول حقيقي (حرفيا كما يُقال) سلف الغيلان الحمر الأول وسليل الجن ربيب الصعاليك (أو كان حفيده المشوه، فلا أتذكر). عبد الرحمن العبدلي كان رجلا واسع الثراء قدم من قرية أسموها (أم الخيرات!). عبد الرحمن العبدلي هذا، هو عينه صقر قريش عبد الرحمن الداخل، الطريف حقا أن اسم الكاتب هو الدواخلي. اسم عائلته، أي كأنه يسرد قصة بطولته الخاصة وهو كما أعرف عنه فلاح من قرى المنصورة على ما أتذكر. عبد الرحمن هذا (كان يفاخر القوم بنسب بعيد له مع الأمراء بني الأحمر، حكام الأندلس، حتى كان يسمي نفسه أحيانا الأمير العبدلي الأحمر). أنا أرى في غول الدواخلي تمثيل لأقوى حضارتين من الحضر الكبرى بين الدول الإسلامية المتعاقبة عبر تاريخها؛ العباسية، والعثمانية، خاصة العباسية وأكبر تجلياتها هي الدولة الأندلسية كما يرى المؤلف، وليس الدولة الأيوبية مثلا.

قدم ابن العبدلي مساعدة ذهبية لعبد الشهيد (مال وزاد ودواب ومشورة). وهو شخصية مقنعة برغم ما غلب عليه من طابع جبان. باقي الشخصيات فيها قدر كبير من التسطيح، حتى أن الكاتب أقر بذلك بدون قصد في إحدى ردوده على القراء الذي قارن بين شخصية الشيخ وهدان وشخصية الساحر جاندالف فما كان من الكاتب إلا أن أجاب بأن ذلك مقصود ومأخوذ عن قالب لنموذج شهير من الشخصيات المستعملة في السرد الأدبي من أجل تحريك الأحداث هي شخصية (الحكيم المرشد) وأكد تواجدها في العديد من الأعمال الفانتازية!. هذا لا يعني بالضرورة أن تقوم بنقل الشخصية كما هي إلى حدوتك يا دواخلي.

الشخصية الأكثر إثارة للإهتمام بعد شخصية الغول الأخير القبيل، زعيم الغيلان الحمر، هو زعيم بني الأسود الموسوم بالقائد الأسود. مسيرة دموية حتى الركب، تتعدد فيها الأسباب ما بين ثأر (فتك بعشيرة بني الجلاد)، وسعي للسلطة، وصولا إلى غاية أنبل متبعا فيها قاعدة مشهورة هي (الغاية تبرر الوسيلة).

ومن شابه أباه فما ظلم، كل الحوارات بين شيخ بني الأسود وقادته المخلصين تُظهر كم هو حاكم لقومه بقبضة من حديد، يتوق للحرب التي يرى أن ابنه أفرط فيها ففرط في قومه، هذا مجرد اختلاف في وجهات النظر. أكثر من مرة يشير إليه جنده بإبادة أي مما يعارضه، ما يُظهر أن هذه ردة فعل تقليدية تجاه أي عاص أو متمرد. حتى ابنه نفسه لم يسلم من غضبه، فقط لأنه كسر عصا الطاعة وكان شوكة في ظهره بدلا من عصا يتكئ عليها في حكمه. وكلما علا شأنه عقب كل مذبحة يقوم بها القائد الأسود يزداد أبوه فخرا به (لما بلغ هذا الشأن، فكرت أن أرسل له عفوي وفخري بولدي، الذي أثبت براعة في الحرب، وحنكة في القيادة، ومهارة في السياسة). ما يظهر منه أن حجته واهية في رفض ابنه أمام الحضور من المجلس في الإقليم الغربي (مأخذه الوحيد على ابنه ليس الدماء البريئة، وإنما فشله في الطغيان على الوجه الصحيح!).

ابن أخوه حسام كان شخصية محورية في حربه ضد الغيلان، لكن لم أعرف عن شخصيته الكثير، ما هي إلا وجه مصغر لأساليب عمه في الحرب، ووالده الشيخ الأكبر لبني الأسود، ما هو إلا وجه مصغر لأساليبه في السياسة.

القائد الأسود شخصية فاتنة، واقعة فقط بين بداية العمل ونهايته؛ نهاية لم يتم التقديم لها على نحو كافي ولا جيد، لكنها تُظهر جانبا قد يكون موجود بالفعل، قائد اتبع هواه، ولكن ضمن دوافعه أيضا أهداف نبيلة، مأخوذا بمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) وإن كانت غاية يشوبها أغراض مغرضة، في الدنيا وحب السلطة، والغرض مرض كما يقول أهل الصوفية. كما أن أساليبه بالفعل أبعد ما يكون عن الوسيلة الشريفة؛ فهو لا يلتزم بكلمة ولا يحفظ عهد، ولا وجود لديه لأي دماء ذكية حتى ولو من أقرب أبناء قومه إليه؛ بني الأسود. ولا يتورع عن الاستعانة بخصوم للبلاد مثل الأهبال والفرنجة من أجل سحق خصومه وأعداءه. شخصية حضورية (كاريزمية) بامتياز، يهمه فقط أن يفرض شخصيته على الجميع، ويحظى بالطاعة العمياء وبالقوة. ربما لأنه لا يرى أي وحدة للبلاد إلا تحت لواءه. وقد أثبت جدارته مرارا، حتى ضد الغيلان الحمر، الذي لولا تحالفهم مع جيوش الملك لأبادهم، وإن كان هنا ثغرة، فالمعروف أنه كان هناك فتنة كبرى، والسائد هو الخيانات والمكائد، فكيف توحد كل هؤلاء الجند تحت إمرة ملك مزعوم (ثغرات العمل فعلا لا تنتهي، مع أنه يظل عملا ممتعا، مرقعا، ولكن ممتعا وأنيقا!). لاحقا، سجل التاريخ كما يظهر في البداية، القائد الأسود بوصفه بطلا منقذا، وهذا فيه شيء من الصحة. بينما ظهر الغيلان الحمر بصفتهم مغتصبين للبلاد، وهذا فيه شيء من الصحة أيضا بالنظر إلى تاريخهم السابق.

القائد الأسود، هو مدخل الواقعية السحرية إلى الرواية في أجزاء لاحقة، أو ربما يتم تفسير موقعة وادي الموت، بل وعبوره وادي الضياع (الذي تم نسبته إلى فعال الجن) بما يحافظ على سمت الرواية وطبيعة عالمها. القائد الأسود به شيء من الطيبة لأنه لم يغتال والده، مع أن الرواية تظهر قدرته على ذلك، وظل وفيا لأبيه مع أنه لم يتخلى عن تمرده. هناك نقطة مهمة أتمنى أن يلعب عليها الكاتب، هي حقيقة أننا لم نقابل الأسود الكبير والأسود الصغير مجتمعان معا قط!. ما هي إلا حكايات إحداها على لسان شيخ بني الأسود الذي قد يكون هو نفسه القائد الأسود على غرار ألاعيب وتنكرات هارون الرشيد. هذا قد يفسر قوة جهازه المخابراتي، وقد يفسر لماذا لم يرسل أحد للتفاوض مع الغول الأحمر. فهو كان متتبعا لأخباره منذ البداية، مصرّا على محاربته، فلم انكسرت شوكته لم يحتمل. غالبا قام بتقليب بعض قادته وفيالق الجيش على بعض حتى لم ينجو إلا شرزمة قليلة قضى عليها بنفسه في أغرب فعل حربي في التاريخ؟.

شهادات

جدير بالذكر، إنني قرأت هذا الكتاب، نحو سبع مرات على الأقل، وهو أمر نادر جدا معي، لست من النوع الذي يشاهد فيلم أكثر من مرة واحدة، لست من النوع الذي يقرأ رواية أكثر من مرة واحدة، لو رجعت لأي عمل مرة أخرى، معنى ذلك أن العمل عظيم فعلا أو كان له بليغ الأثر فيّ أنا. ذلك يرجع في العادة لأسباب ظرفية، أو لأن الحياة أقصر من أن أطلع على كل ما أحب، قد يظل العمل عظيم حتى ولو من قراءة واحدة، لكن لا وقت أو جهد لدي للرجوع إليه مرة أخرى. وقد أرجع لعمل مثل ذلك في بعض أوقات الفراغ واللحظات النادرة، أو لأنني لا أريد أن أخاطر بتضييع وقتي في عمل آخر غير مجدي، فأعيد استثمار الوقت في رواية مجرّبة ومضمونة للحصول على مزيد من المتعة أو تكرار نفس التجربة الوجودية / الشعورية / القرائية.

قرأت العمل أيضا في أكثر من نسخة، ورقية ورقمية، منها ما ناهز أو تجاوز فيه صفحاته الخمسمائة ومنها ما زاد على الستمائة. وكتبت مراجعة قيّمة، أراها أعلى قيمة، وأكثر زخما، وبالطبع أكثر في عدد الكلمات من هذه. في فورة من غضبي لأنه لا يقرأ لي أحد مثل هذه المراجعات قمت بإتلاف وحذف المراجعة بشكل نهائي. لاحقا عدت للرواية وقرأتها في مرتها السادسة أو السابعة أو الثامنة، ومعها أعدت قراءة وقرأت جميع ما تم كتابته من مراجعات منشورة على موقع (قراءات جيدة) وقد بلغ عددها الـ 383 مراجعة!.

بالإضافة إلى شهادتي أنا -يا لتواضعي- المعني فيها تصدير كل عمل جيد جدير بوقتكم ومستحق للقراءة، نص أدبي كان أو غير أدبي، روايات وكتب وغير ذلك من نصوص مهتم أكثر بما كُتب بالعربية منها، ولهذا خصصت موقع مكتبة القاهرة؛ مكتبة عامرة بالكتب الجيدة (غير مهتم بعرض أو بيع أو نقد أو قراءة أي كتاب غير جيد). بالإضافة إلى شهادتي، ركزت على مجموعة من الشهادات لنقاد أو قراء ثقاة، أغلبهم أدباء يكتبون في نفس الحقل الفانتازي كانوا على قدر من الشفافية أن تجاوزا عن أي غيرة أو منافسة أدبية (أو ربما هي الشللية بعينها 🙂

آه، جميع الشهادات الواردة أدناه اقتبست عنها كما هي، عدا مراجعة باسم الخشن، المهاجمة للرواية وقد جانبه الصواب، وإن كنت متفهم بعض تحفظاته التي ربما أصاب فيه، كلاهما نموذجان إسلامي ومسيحي يصلح لتدشين ودعم فانتازيا عربية أصيلة. جاء الإقتباس من باسم الخشن بتصرف، لأنني وجدت أنه يشهد على جودة الرواية بشكل لا واعي 🙂

- هذا الكتاب يعد ملحمة فانتازية عربية بمعنى الكلمة .. لأول مرة أقرأ فانتازيا تاريخية عربية بهذه القوة وهذا النضج في إسلوب الكتابة والحبكة وتطور الشخصيات.

أحمد صلاح المهدي

- كنت شخصيًا فى أزمة، أن أقنع الجميع بأنه من الممكن أن توجد فانتازيا بعبق شرقى صرف، وليس من الضرورى أن رواية فانتازيا لكاتب شاب، هى بالضرورة استنساخ لعوالم هارى بوتر وملك الخواتم.

الآن، جعلتنى هذه الرواية مع اثنان غيرها، فى مركز قوة، واستطيع ألا أرهق نفسى فى جدل عقيم، فقط يمكننى الرد على سبيل المثال:

– أقرأ الغول الأحمر الأخير ..

ياسين أحمد سعيد

- أذا أردت أن تعرف الفرق بين الفانتازيا والفانتازيا التاريخية، فـ لعبة العروش مثلا فانتازيا صرفة، ومسلسل سبارتاكوس خيال تاريخي، الملك آرثر و سيفه و رفيقه الساحر مارلين فانتازيا تاريخية. ورواية الغول الأخير تصنيف جديد لحالها.

باسم الخشن

- الاسم نفسه يعطي الفرد مساحة واسعة من التخيلات، بالإضافة إلي معرفة تتبع النمط الأسطوري وحكايا ألف ليلة وليلة.. تجعلني أتوقع أننا نتحدث بالفعل عن غيلان حقيقية كعنصر فانتازي..لكن الكاتب يصدمني كما صدمني عدة مرات على طوال الرواية وتجعله يتجاوز توقع القارئ كثيرًا.

معتز حسانين

- عمل جدير بالتسجيل في ملاحم الفانتازيا العربية وما أقلها تواجدا وأروعها متعة حيث لا نجد أنفسنا كأغلب المعروض في أدب الفانتازيا يستخدم أجواء وأبطالا وأحداثا أجنبية تجعل القارئ ينأى عن كتابات الفانتازيا ويبحث عن تلك الأجواء عند من هم الأصدق في كتابتها من الأقلام الغربية.

إيمان الدواخلي

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.